**毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。**薬局での患者対応や面接官の経験を通じて、「フォローアップ質問」と「逆質問」の違いを明確に理解することの重要性を実感しています。どちらも相手とのコミュニケーションを深める手段ですが、使うタイミングや目的が全く異なります。

今回は、この2つの質問テクニックの違いと効果的な使い分け方法を詳しく解説します。

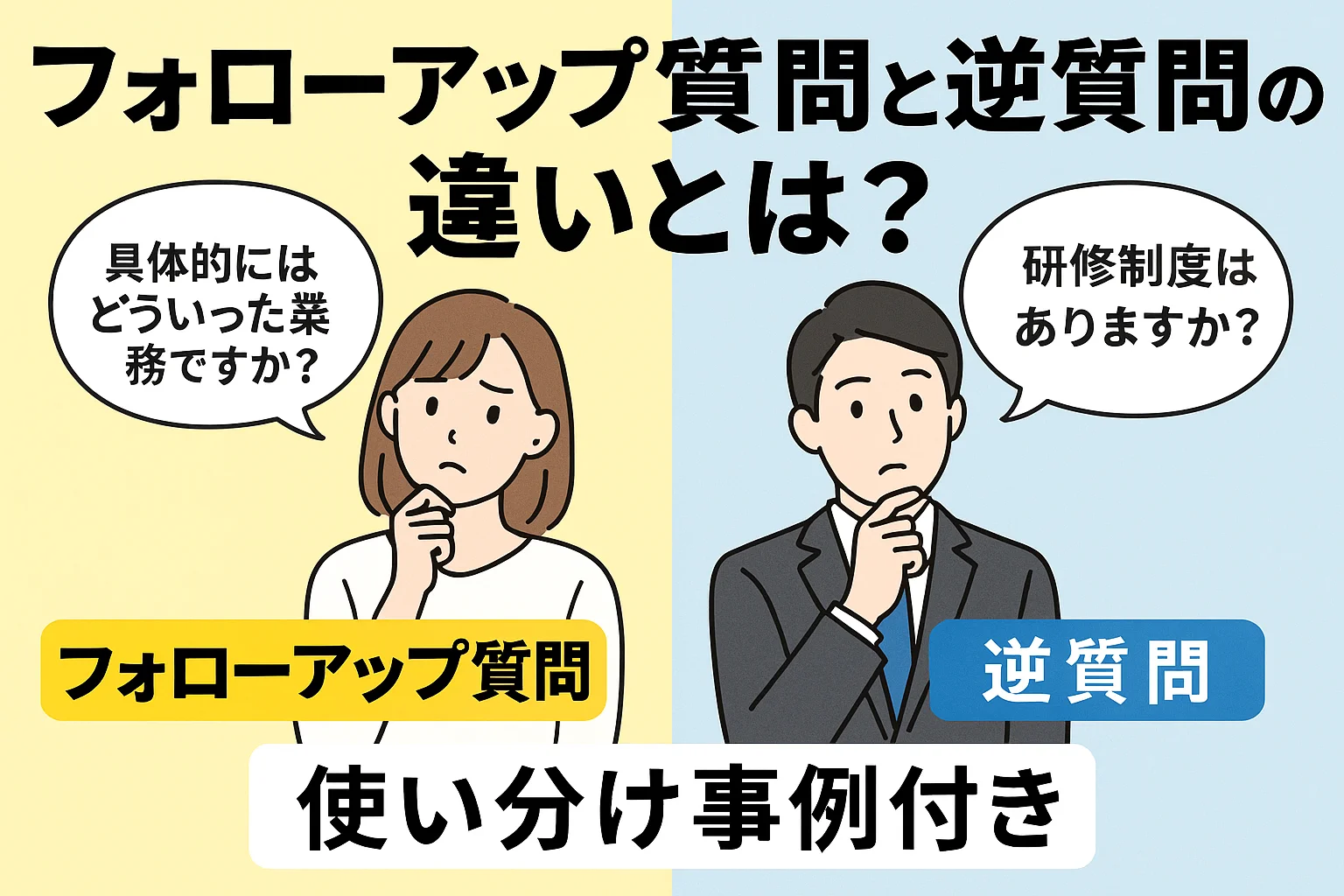

フォローアップ質問と逆質問の基本的な違い

フォローアップ質問とは

定義: 相手の発言に対して、その内容をより深く理解するために行う質問

特徴:

- 会話の自然な流れの中で生まれる

- 相手の話を受けて発生する

- 双方向のコミュニケーション

- 相手の発言がトリガーとなる

逆質問とは

定義: 面接や会議などで「何か質問はありますか?」と聞かれた時にする質問

特徴:

- あらかじめ準備された質問

- 一定の区切りで行われる

- 一方向のコミュニケーション

- 質問者が主導権を持つ

具体的な違いを場面別で比較

1. 面接での違い

フォローアップ質問の例

面接官: 「当社は若手の成長を重視しています」

応募者(フォローアップ質問): 「若手の成長を重視されているとのことですが、具体的にはどのような支援制度があるのでしょうか?」

逆質問の例

面接官: 「こちらからの説明は以上です。何かご質問はありますか?」

応募者(逆質問): 「御社の今後の事業展開について教えていただけますか?」

2. 営業での違い

フォローアップ質問の例

顧客: 「コスト削減が課題なんです」

営業(フォローアップ質問): 「コスト削減が課題とおっしゃいましたが、特にどの部分のコストが気になっていらっしゃいますか?」

逆質問の例

営業: 「私からの提案は以上ですが、何かご不明な点はございますか?」

顧客: 「導入時期についてはどう考えればよいでしょうか?」

3. 薬局での違い

フォローアップ質問の例

患者さん: 「最近、夜眠れなくて困っています」

薬剤師(フォローアップ質問): 「眠れないとのことですが、寝つきが悪いのでしょうか、それとも途中で目が覚めてしまうのでしょうか?」

逆質問の例

薬剤師: 「お薬の説明は以上ですが、何かご質問はございますか?」

患者さん: 「この薬は食後に飲む必要がありますか?」

それぞれの効果とメリット

フォローアップ質問の効果

-

自然な会話の流れを作る

- 相手が話しやすい雰囲気になる

- 会話が途切れにくくなる

-

相手への関心を示す

- 「この人は私の話をしっかり聞いてくれている」という印象

- 信頼関係の構築につながる

-

深い理解が得られる

- 表面的な情報から具体的な内容へ

- 相手の真の課題やニーズが見える

逆質問の効果

-

積極性をアピールできる

- 関心の高さを示せる

- 準備してきた姿勢を評価される

-

必要な情報を確実に入手

- 聞きたいことを漏れなく質問できる

- 判断材料を集められる

-

主導権を握れる

- 話題を自分が聞きたい方向に導ける

- 時間を有効活用できる

使い分けのポイント

フォローアップ質問を使うべき場面

-

相手が話している最中

- 自然な会話の流れを大切にしたい時

- 相手との関係性を深めたい時

-

相手の感情に配慮したい時

- 患者さんや顧客の不安を和らげたい

- 信頼関係を築きたい

-

具体的な情報が必要な時

- 問題解決のために詳細を知りたい

- 相手のニーズを正確に把握したい

逆質問を使うべき場面

-

面接の最後

- 「何か質問はありますか?」と聞かれた時

- 自分の関心をアピールしたい時

-

プレゼンテーション後

- 説明が一段落した時

- 不明な点を明確にしたい時

-

時間が限られている時

- 効率的に情報を得たい

- 重要なポイントを確認したい

実践的な使い分け事例

ケース1:転職面接

場面: IT企業の面接

面接官: 「弊社では新しい技術の導入に積極的です」

候補者A(フォローアップ質問): 「新しい技術の導入に積極的とのことですが、最近導入された技術で特に効果があったものはありますか?また、技術選定の基準などがあれば教えていただけますか?」

→ 自然な会話の流れで、相手の発言を深掘りしている

面接官: 「私からの説明は以上です。何かご質問はありますか?」

候補者A(逆質問): 「チームの雰囲気や働き方について教えていただけますか?また、この職種での成長キャリアパスについても知りたいです」

→ あらかじめ準備した質問で、必要な情報を収集している

ケース2:営業商談

顧客: 「システムの老朽化が問題になっています」

営業担当(フォローアップ質問): 「システムの老朽化が問題とのことですが、具体的にはどのような不具合が発生していますか?業務への影響はいかがでしょうか?」

→ 相手の課題を具体的に把握しようとしている

営業担当: 「提案内容のご説明は以上です。ご不明な点はございませんか?」

顧客(逆質問): 「導入コストと導入期間について詳しく教えてください」

→ 意思決定に必要な具体的情報を確認している

ケース3:薬局での服薬指導

患者さん: 「薬を飲み忘れることが多くて…」

薬剤師(フォローアップ質問): 「飲み忘れが多いとのことですが、どんな時に忘れやすいですか?朝・昼・夜のうち、特に忘れやすい時間帯はありますか?」

→ 患者さんの生活パターンを理解し、個別のアドバイスをするため

薬剤師: 「お薬の説明は以上です。何かご質問やご心配な点はございますか?」

患者さん(逆質問): 「他の薬との飲み合わせは大丈夫でしょうか?」

→ 不安な点を明確にし、安心して服薬するため

組み合わせて使う効果的なテクニック

1. フォローアップ質問から逆質問への展開

相手の話をフォローアップ質問で深掘りした後、関連する質問を逆質問として投げかけることで、より包括的な理解が得られます。

2. 逆質問の回答に対するフォローアップ

準備した逆質問の回答に対して、さらにフォローアップ質問をすることで、予想以上の深い情報を得ることができます。

まとめ

フォローアップ質問と逆質問は、どちらもコミュニケーションを深める重要な手段ですが、その性質と使う場面が異なります。薬局での患者対応や面接の経験から言えるのは、この2つを適切に使い分けることで、より効果的なコミュニケーションが可能になるということです。

フォローアップ質問は相手との自然な対話の中で信頼関係を築き、逆質問は必要な情報を効率的に収集する。この両方をバランスよく使いこなすことで、あらゆる場面でのコミュニケーション力が大幅に向上するでしょう。

日々の会話で、どちらの質問を使っているかを意識してみてください。きっと、より深くて満足度の高いコミュニケーションができるようになるはずです。