毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。初対面の年配患者さんから高校生のアルバイトまで、世代を越えた会話に毎日揉まれています。正直、ギャップでズレるときは今でもあるんですけど、そのズレを笑い合えると一気に距離が縮まるんですよね。

世代差で会話がぎこちなくなる悩み

よくあるすれ違い

若いスタッフと話していて「それマジ卍です」と言われ、こっちは何の呪文かと思ってしまう。逆に自分が「テレホマンだった頃さ」と言うと、相手はポカンとする。言葉って、その世代でしか通じないニュアンスを持っていて、知らない人が聞くと変な空気になります。患者さんに処方を説明するときも、医療ドラマを例に出したら思いのほか刺さらなかったりと、世代ごとの認知を読み違えると会話は途端に窮屈になるんです。

もったいない距離感

世代が違うだけで、相手を理解するのは難しいと勝手に決めつけがちです。でも実際には共通点だって山ほどあります。趣味、仕事の価値観、家族への思い。なのに言葉の選び方を誤ったせいで、似たもの同士なのに壁ができるのはマジでもったいない。薬局でも、若い患者さんに丁寧に説明したつもりが、回りくどいと感じさせてしまったことがありました。原因は、世代特有の感覚を無視して自分の言い方を押し通したこと。気付けた瞬間から、言葉の選び方がどれほど大事か思い知らされました。

ギャップが生まれる背景

背景1: 社会経験の差

年齢が離れると、当然生きてきた時代の空気が違います。バブル期を知る人とリーマンショック後に社会人になった人では、物価や就職事情の感覚が大きく異なります。私が20代の頃は携帯メールが主流で、既読機能なんてなかった。ところが今の学生さんはLINEで既読が付くのが当たり前。そういった経験の違いが、言葉の選び方や価値観に直結してきます。薬局でも、高齢の方は手書きのメモを持ってきますが、若者はスマホのメモアプリ。説明方法を誤ると理解度がガタ落ちします。

背景2: 情報源の違い

世代ごとに触れてきたメディアが違うと、共有できるネタが限られます。昭和の歌謡曲で盛り上がれる人もいれば、TikTokのダンスが共通語の世代もいる。私がアニメ『スラムダンク』の例え話を出しても、Z世代にはピンと来ないこともあります。逆に彼らが話すYouTuberの名前を知らないと、会話が早々に終了。情報源を広げておかないと、ギャップを埋めるための共通話題が見つかりにくくなります。

背景3: コミュニケーション手段の差

昔は電話や対面が主流だったけど、今はSNSで気軽に連絡が取れる。対面でのノリとSNSでのノリは全然違います。若い世代は短文でテンポよく話すのが得意ですが、年配世代はゆっくり説明する方が安心する。薬局でも、メールでの質問が増えてきましたが、文字だけではニュアンスが伝わりにくいことも。手段の違いがギャップを広げる要因になっています。

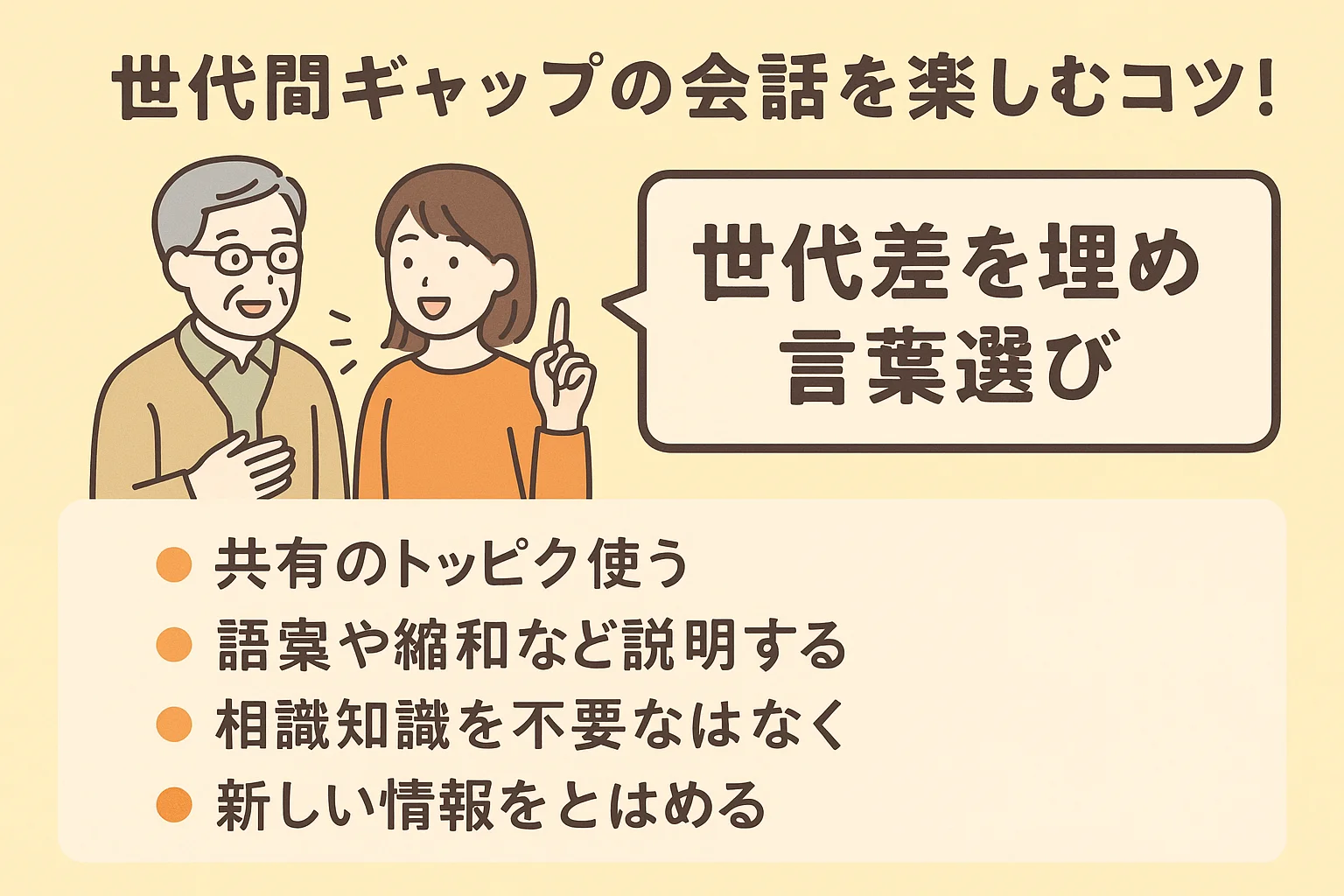

言葉選びでギャップを埋めるステップ

ステップ1: 相手の言葉を借りる

相手が使った言葉をそのまま返すのはシンプルだけど効果的。若者が「エモい」と言ったら、「それ確かにエモいね」と返してみる。わざとらしくない程度に真似ることで、距離感が縮まりやすくなります。薬局で高校生の患者さんが「この薬、飲むのダルい」と言ったとき、「その気持ちわかる、でも一回で効くから頑張ろう」と言うと、少し笑ってくれました。相手の言葉を借りることで、心の距離がグッと縮むんです。

ステップ2: 共通の話題を探す

共通点が見つかるとギャップが一気に埋まります。趣味や好きな食べ物、最近見たテレビ番組など、世代を超えて共有できるネタを探すのがコツ。私は患者さんとの会話で、「最近ハマってることありますか?」とよく聞きます。ゲームでも園芸でも、相手が目を輝かせる瞬間がわかったら、そこから話を広げる。共通話題があるだけで、世代間の壁が嘘みたいに薄くなるんです。

ステップ3: 知らない単語は素直に聞く

知らない言葉を知ったかぶりすると、相手にバレた瞬間に信頼を失います。勇気を出して「それどういう意味?」と聞く方が正解。薬局では専門用語を患者さんに説明するとき、「難しいこと言ってすみません、わからないところありますか?」と必ず聞き返すようにしています。相手が「いや、今の流行りでね」と教えてくれることも多い。素直に聞く姿勢は世代を超えて好感を持たれます。

ステップ4: 例え話を世代に合わせる

同じ内容を伝えるにも、例え話のネタを相手の世代に合わせると理解が段違い。高齢者には昔のドラマや演歌を、若者には最新のゲームやSNSを引用する。以前、70代の患者さんに服薬アドバイスをするとき、「この薬は朝ドラのヒロインみたいに毎朝決まった時間に頑張ると効果がありますよ」と言ったら、笑いながら頷いてくれました。例え話のチョイス次第で、伝わり方は大きく変わります。

ステップ5: 敬語とフランクさのバランスを取る

世代が違うと敬語の感覚も変わります。年上には丁寧過ぎるくらい敬語を使う一方、若者には丁寧だけど固すぎない言葉選びが求められます。若いスタッフに「〜でございますか?」なんて言ったら距離ができる。逆に高齢の患者さんにタメ口で「これ飲んどいて」と言うのは失礼。私は普段から「です・ます」を基本にしつつ、相手の表情を見ながら柔らかく崩すよう意識しています。

現場でうまくいった会話例

エピソード1: 若手スタッフとの研修

新人研修で、平成生まれのスタッフに仕事を教えるとき、最初は「この資料をファイリングして」と言ってもピンと来ていませんでした。彼らにとっては、デジタルでの管理が当たり前。そこで「このデータ、クラウドにアップしてタグ付けしといて」と言い換えると、すぐに理解して動いてくれました。言い方ひとつで意図が伝わるかどうかが変わるのを目の当たりにし、世代に合わせた言葉選びの大切さを実感しました。

エピソード2: 高齢の患者さんとの雑談

80代の常連さんが「最近の若いもんは〜」と愚痴っていたので、「昔は部活帰りに駄菓子屋寄ったりしましたよね」と水を向けたら、一気に笑顔になって当時の思い出を話してくれました。自分も昭和歌謡の話に付き合いながら、途中で「最近の若い人は別の楽しみ方があるんですよ」と現代の話題を少しずつ紹介。世代差をお互いに楽しめる時間になりました。

エピソード3: 親子で来る患者さん

親子で薬局に来ると、親は健康番組の話を、子どもはSNSで見た健康法を持ち出す。私はどちらも否定せず、「お母さんはテレビ派で、娘さんはTikTok派なんですね。実は両方大事な情報源ですよ」と橋渡しをする。すると親子で笑ってくれて、医療情報の伝え方がスムーズになります。

やってしまいがちな注意点

注意点1: 便利な略語の多用

若い世代の略語を無理に使いすぎると、逆に寒い空気になります。「了解」を「りょ」と返したとき、相手が「それはさすがに…」と苦笑いした経験があります。無理して若者言葉を使うより、シンプルに丁寧な日本語を使った方が好印象なことも多い。

注意点2: 世代ネタでバカにしない

世代の違いを笑い話にするのは良いですが、相手を見下すような発言は即アウト。特にSNSの話題で「そんなものばっか見て」と言ってしまうと、若者は心を閉ざします。逆に上の世代に「昭和は古い」と言えば怒られる。ギャグにする際も、相手が笑ってくれる範囲を見極めるのが重要です。

注意点3: 自分の常識を押し付けない

世代で常識は変わるので、押し付けると嫌われます。私も若い頃、年配の薬剤師から「男は背広を着ろ」と言われた経験があります。今は職場の服装も多様化しているので、自分の価値観を強要しないことが大切だと痛感しています。

まとめ

世代間ギャップは埋めようと構えるより、ズレを楽しむスタンスが大事です。相手の言葉を借りたり、共通の話題を見つけたり、知らないことを素直に聞いたりするだけで、会話は驚くほど滑らかになります。世代差を笑いに変えられる余裕があれば、仕事もプライベートももっと楽しくなる。薬局のカウンターからでも、世代を超えた信頼関係は築けます。言葉選びを少し工夫して、ギャップを味方に付けていきましょう。