毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。調剤カウンターで外国人の患者さんと話すたびに、文化の違いってマジででかいと感じます。今回は高文脈文化と低文脈文化の差を、日本とアメリカの会話を例に語ります。

読者の悩み:海外の人と話すと噛み合わない

「言わなくてもわかるでしょ」が通じない

薬局でアメリカ人の留学生に服薬指導をしたときの話です。私はいつものテンションで「お薬は食後でお願いします」と言っただけなのに、「食後って何分以内?」「食べられないときはどうする?」と質問攻めに。こっちは心の中で「細かいな」と思うんですが、彼からするとそれが普通。日本人相手なら空気で伝わることも、彼には全然伝わっていなかったんです。

逆に細かすぎて煙たがられることも

一方、ドイツから来た薬剤師さんが研修に来たとき、彼女は説明をとことん細かくしていました。「その説明くどくない?」と日本人スタッフに言われていたけど、本人は戸惑っていた。言わないと失礼にあたる文化からすると、簡潔すぎる説明が不親切に映るんですよね。

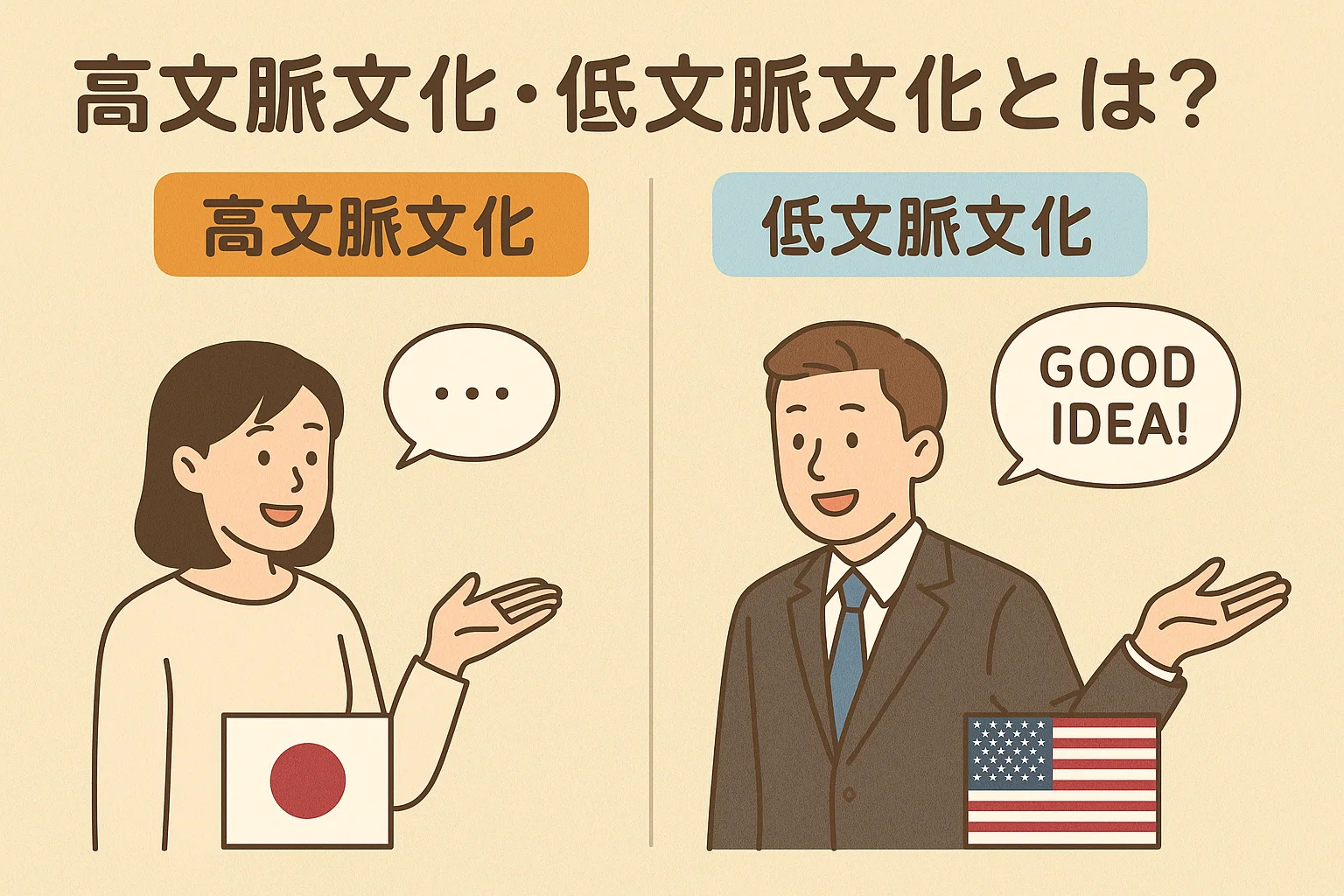

原因解説:高文脈文化と低文脈文化

高文脈文化は共通の背景が前提

高文脈文化では、言葉以外の情報が大きな役割を持ちます。日本で「いつもの薬お願いします」と言えば、薬剤師も患者さんも過去のやりとりを踏まえて意味を理解します。表情や声のトーン、沈黙すらもメッセージになる。だから細かい説明は省かれがちです。省略が美徳とされる場面も多いので、「察してよ」という暗黙の了解が成立しやすい。

低文脈文化は言語が命

アメリカのような低文脈文化では、共有する背景が少ない前提で会話が組み立てられます。曖昧な表現はリスクとみなされ、契約書のように明確な言い方が好まれます。薬の説明でも「服用回数」「副作用の確率」「対応策」を細かく伝えるのが基本。沈黙は不安を招くので、質問と確認を重ねるのが礼儀になります。

解決手順:ギャップを埋めるコツ

ステップ1:前提の違いを意識する

相手が自分と同じ前提で話しているとは限らないと認識するだけで、心の余裕が生まれます。私は「国によって説明の濃さが違う」と新人スタッフに必ず伝えます。文化の存在を意識することが最初の一歩。

ステップ2:確認と説明をセットにする

低文脈文化の相手には、説明後に「ここまでで質問ありますか?」と必ず確認。高文脈文化の相手でも、重要な部分だけは具体的に言葉にする。これだけで誤解が激減します。面倒でも確認の一言を挟むのがプロの仕事。

ステップ3:非言語情報を補強する

高文脈文化の人に対しては、表情やうなずきで安心感を示し、低文脈文化の人にはジェスチャーや図を使って説明を視覚化します。言葉だけでは補いきれない部分を、非言語のサポートでカバーすると伝わりやすくなる。

実践例・注意点:現場での工夫

かつてアメリカ人の患者さんに「食前と食後を間違えてた」と怒られたことがあります。こちらは「食後」と言ったつもりでも、彼は「食後すぐなのか、30分以内なのか」と悩んでいたそうです。それ以来、私は「食後30分以内に飲んでください。食事がとれない時は牛乳でもいいですよ」と具体的に伝えるようにしています。逆に日本人のご高齢の方には、説明を詰め込みすぎると不安になるので、表情を柔らかくして短くまとめるよう心がけています。

まとめ:文化の違いを楽しむ余裕を

高文脈文化と低文脈文化の差は面倒に感じることもありますが、視点を変えれば会話の幅を広げるチャンスでもあります。相手の文化を尊重しつつ、自分の伝え方を柔軟に変えていくことで、コミュニケーションは驚くほどスムーズになります。面倒くさがりの私でも、これだけは意識しておく価値があると思ってます。明日からまた、カウンター越しの会話を楽しんでいきましょう。

高文脈文化は、同じ集団に長く属しているほど機能しやすい仕組みです。家族や同僚との会話なら「あの件よろしく」で通じても、新しく入っ

てきた人には意味不明。薬局でも新規の患者さんに「いつも通りでいいですよね」と言ってしまい、相手を困らせたことがあります。過去の文

脈を共有していないのに省略するのはただの不親切。これを痛感してからは、初めて来た方には説明のテンポをゆっくりにし、質問を交えなが

ら理解度を確認するようにしました。

逆に低文脈文化では、背景を共有していない前提だからこそ、初対面でも堂々と要望を伝え合います。アメリカ人の患者さんが「もっと詳しく

説明してください」と言ってきても、それはクレームではなく情報を求めているだけ。私も最初は防御的になっていたけど、落ち着いて聞き直

せば相手の不安が解消され、感謝されることも多い。堂々と質問されることを怖がらなくていいんだと気づきました。

さらに踏み込んだ背景理解

エドワード・ホールの理論

高文脈文化・低文脈文化の概念を提唱したのは人類学者エドワード・ホールです。彼は、文化ごとにコミュニケーションの「文脈への依存度」

が違うと指摘しました。日本やアラブ諸国は高文脈、アメリカやドイツは低文脈。背景を共有しているかどうかで、情報の圧縮率が変わるとい

うわけです。薬局のカウンターでも、同じ説明をしているつもりでも受け取られ方が変わるのはこのためです。

社会構造と教育の影響

日本では学校や家庭で「空気を読む」ことが重視されます。授業でも先生が全部説明しなくても何となく理解してね、という雰囲気がある。一

方アメリカでは「質問しないと損をする」という教育方針が徹底され、わからないことはすぐに聞くのが美徳とされます。こうした背景が、会

話スタイルの違いに直結しています。

解決手順:もっと具体的に掘り下げる

ステップ4:例示を惜しまない

低文脈文化の相手には、とにかく具体例を挙げるのが有効です。「この薬は寝る前に飲んでください」と言うだけでなく、「例えば夜10時に寝

るなら9時半くらいに飲むと効果が安定します」と補足する。高文脈文化の相手にも、例え話を交えると記憶に残りやすいです。

ステップ5:相手の言葉を借りて繰り返す

説明の最後に、相手が使った言葉をそのまま繰り返して確認します。「つまり、食事の後すぐに飲めばいいんですね?」と患者さんが言ったら

「はい、食後すぐで大丈夫です」と返す。これだけで相互理解が一気に深まります。手間はかかるけど、後でトラブルになるよりマシです。

ステップ6:記録を残して共有する

異文化間でのやりとりは忘れやすいので、ポイントをメモしてチームで共有します。私の薬局では「アメリカ人の患者さんには副作用の説明を

丁寧にする」といったメモを共有フォルダに置き、誰が対応しても同じレベルの説明ができるようにしています。こういう仕組み作りが、文化

の壁を越える近道になります。

実践例・注意点:まだまだあるリアル話

アメリカ人の患者さんに電話で服薬状況を確認したとき、私が「問題なさそうですね」と言ったら、「それって大丈夫って意味?それとも何か

隠してる?」と聞き返されました。日本語では婉曲表現が礼儀だけど、彼らには曖昧すぎたようです。そこで「副作用は出ていませんね。予定

通り飲めていますね」と具体的に言い直したら、安心した声になりました。こういう小さなすり合わせの積み重ねが信頼につながります。

逆に日本の患者さんに「質問ありますか?」と聞くと、「特にないです」と返ってくることが多い。本当に理解しているのか不安なので、「じ

ゃあ明日の朝はどうやって飲みますか?」と具体的に尋ねると、「あ、朝食後でしたね」と答えが返ってくる。質問が苦手な人でも、具体的な

問いなら答えやすいんだなと実感しました。

まとめ:文化の差は会話を深くするヒント

文化の違いを面倒くさがらず、むしろ会話の引き出しを増やすネタと捉えると楽になります。高文脈文化の良さは空気を読む思いやり、低文脈

文化の良さは明確さと責任の分担。どちらも使いこなせれば最強です。私もまだまだ試行錯誤中ですが、一歩ずつ経験を積み重ねていけば、国

籍を問わず気持ちよく会話できるようになります。薬局に限らず、日常のあらゆる場面で役に立つので、ぜひ意識してみてください。

日本とアメリカの会話比較:日常シーンから

薬局での待ち時間の捉え方

日本人の患者さんは待ち時間が長くても黙って耐える人が多いですが、アメリカ人は「あと何分?」とすぐ聞いてきます。これも文脈への依存

度の違い。日本人は雰囲気で状況を察しようとするけど、アメリカ人は言葉で確かめないと落ち着かないんです。私は「今あと10分くらいです

よ」と先に伝えることで、不要な不安を防ぐようにしています。

家族との会話で見える文化差

日本の家庭では「お茶碗取って」と言えば、誰の茶碗なのか説明しなくても家族が動いてくれます。一方アメリカの友人宅で同じような頼み

方をしたら、「誰の?どこにあるの?」と聞き返されました。最初は戸惑ったけど、説明するのが普通だとわかってからは「棚の一番上の青い

マグカップ取って」と具体的に頼むように。日常生活の細かい場面にも、高文脈・低文脈の差は潜んでいます。

まとめに代えて:文化の違いは会話のスパイス

文化の差にイライラするよりも、「こういう考え方もあるんだ」と受け止めた方が会話は楽しくなります。日本の良さもアメリカの良さも両方

知っていると、状況に応じて使い分けられる。面倒くさがりの私でも、これだけはやる価値があると断言できます。明日もカウンターで誰と出

会えるか楽しみにしながら、今日の話はここまでにしておきます。

接客や医療現場で役立つポイント

- 説明する前に相手のバックグラウンドを一言聞く

- わかったふりをせず、わからないと言ってもらえる空気を作る

- 一度伝えた内容も要約して再確認する

- 相手の表情や声のトーンを観察し、理解度を推測する

これらを意識するだけで、高文脈文化と低文脈文化のギャップはグッと縮まります。私自身、忙しいとつい省略しがちですが、最終的にトラブ

ルになる方がよほど面倒です。だからこそ最初に丁寧にすり合わせる習慣を身につけたいですね。

最後に、文化の違いを学ぶときは「正しさ」より「使い分け」を重視してください。どちらの文化が優れているわけでもなく、場面によって求

められるバランスが違うだけです。薬局で働いていると、午前中に高文脈的な常連さんと話し、午後には低文脈的な外国人観光客に対応すると

いったことがよくあります。一日の中でもスイッチを切り替えながら話すのは正直しんどいですが、その分コミュニケーションの幅が広がって

いくのを実感できます。疲れたときは深呼吸して、「まあこんな日もあるさ」と適度に力を抜くことも忘れずに。

異文化コミュニケーションは終わりのない勉強ですが、少しずつでも試していけば確実に前進します。自分の言葉が相手にどう届くのかを観察

するクセをつけると、日々の会話がちょっとした研究みたいに楽しくなってきますよ。

とりあえず今日はここまで。次はまた別の文化ギャップネタでお会いしましょう。