毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。 薬局で働いていると、患者さんの表面的な言動の奥に、もっと深い心理があることを感じるんです。

「この薬、本当に効くの?」って強く疑ってくる人が、実は自分の治療への不安を隠そうとしていたり。「私は大丈夫です」って強がる人が、実は一番心配していたり。

こういう無意識の心理的な反応を「防衛機制」って言うんですが、その中でも「投影」という現象を理解してから、患者さんとの対話が本当に深いレベルで変わったんです。

今日は薬局での豊富な実体験を交えながら、投影と防衛機制の仕組み、そして相手の無意識の行動パターンを読み取って適切に対応する方法を詳しく解説しますね!

投影と防衛機制とは?心の無意識の働き

防衛機制(Defense Mechanisms)

防衛機制とは、不安や脅威から心を守るために無意識的に働く心理的メカニズムのことです。フロイトが提唱し、娘のアンナ・フロイトが体系化しました。

投影(Projection)

投影は防衛機制の一種で、自分の受け入れがたい感情や欲求を、他人が持っているものとして認識する心理現象です。

簡単な例

- 自分が怒っているのに「あの人が怒っている」と感じる

- 自分が不安なのに「周りの人が心配している」と思う

- 自分の欠点を他人の欠点として指摘する

薬局現場での投影と防衛機制の実例

実例1:治療への不安を投影する患者さん

患者さんプロフィール

Aさん(50代男性)、糖尿病診断されたばかり

表面的な言動

「家族がやたらと心配するんです。私は別に気にしてないんですけどね」

「妻が『ちゃんと薬を飲んでる?』ってうるさくて困ります」

投影のメカニズム

- 実際:Aさん自身が病気への強い不安を抱えている

- 投影:その不安を「家族の心配」として外部に投影

- 結果:自分は冷静だと思い込むことで不安から身を守る

効果的だった対応

僕:「ご家族が心配されるのは愛情の表れですね。でも、Aさんご自身はこの病気についてどう感じていらっしゃいますか?」

→ 投影を否定せず、本人の気持ちに焦点を当てる

実例2:怒りを投影する患者さん

患者さんプロフィール

Bさん(60代女性)、待ち時間が長くてイライラ

表面的な言動

「あの患者さん、すごく怒ってるみたいですね」

「薬剤師さんたち、疲れてるんじゃないですか?大変そうで」

投影のメカニズム

- 実際:Bさん自身が待ち時間にイライラしている

- 投影:その怒りを他の患者や薬剤師の状態として投影

- 結果:直接的に不満を表現せずに済む

効果的だった対応

僕:「お待たせしてしまい申し訳ございません。Bさんもお疲れではありませんか?」

→ 投影された感情を本人に優しく戻す

実例3:自己不信を投影する患者さん

患者さんプロフィール

Cさん(40代女性)、初めての抗うつ薬処方

表面的な言動

「薬剤師さんは私のことをどう思ってるんでしょうか?」

「みんな私を変だと思ってるんじゃないかと心配で」

投影のメカニズム

- 実際:Cさんが自分自身を否定的に見ている

- 投影:その自己否定を他人からの評価として投影

- 結果:自分の自己否定感を直視することを避ける

効果的だった対応

僕:「Cさんは健康のために勇気を出して治療を始められた、とても立派な方だと思います」

→ ポジティブな現実を提示して投影を修正

主要な防衛機制とその対応法

1. 否認(Denial)

現象

現実を受け入れることができず、「そんなことはない」と否定する。

薬局での例

「私はそんなに悪い病気じゃない」「薬なんて必要ない」

対応法

- 無理に現実を突きつけない

- 段階的に事実を受け入れてもらう

- 患者さんのペースに合わせる

実例

患者さん:「この病気、大したことないですよね?」

僕:「今は症状が軽いのは確かです。でも、早めのケアで将来も軽いままでいられるんです」

2. 合理化(Rationalization)

現象

本当の理由とは違う、もっともらしい理由を作り上げる。

薬局での例

「薬を飲み忘れるのは忙しいから」(実際は副作用が怖い)

対応法

- 表面的な理由も一度受け入れる

- 本当の理由を探るための質問をする

- 安心できる環境を作る

実例

患者さん:「忙しくて薬を飲む時間がないんです」

僕:「お忙しいんですね。他にも何か薬を飲む上で気になることはありませんか?」

3. 置き換え(Displacement)

現象

本来の対象に向けられない感情を、より安全な対象に向ける。

薬局での例

医師への不満を薬剤師にぶつける

対応法

- 感情的にならず冷静に対応

- 本来の原因を探る

- 適切な解決策を一緒に考える

実例

患者さん:「あなたたち薬剤師は何も分かってない!」

僕:「ご不満をお感じなのですね。どのようなことでお困りでしょうか?」

4. 反動形成(Reaction Formation)

現象

本当の感情とは正反対の行動を取る。

薬局での例

薬への不安が強いのに「全然心配してません」と過度にアピール

対応法

- 表面的な言動に惑わされない

- 非言語的サインも観察

- 安心して本音を言える雰囲気作り

実例

患者さん:「この薬、全然怖くないです!バンバン飲みます!」

僕:「前向きに取り組まれる姿勢、素晴らしいですね。何か気になることがあったらいつでも相談してくださいね」

投影を見抜くサイン

言語的サイン

投影の典型的な言葉

- 「みんなが〜と言っている」

- 「あの人は〜だと思う」

- 「周りの人が心配している」

- 「〜さんは大変そう」

注意すべきパターン

自分のことは言わないのに、他人の感情や状態について詳しく言及する

非言語的サイン

表情と言葉の不一致

- 「大丈夫です」と言いながら不安そうな表情

- 「怒ってません」と言いながら緊張した様子

- 「心配してません」と言いながら落ち着かない行動

行動パターン

過度な関心

- 他の患者さんの様子を異常に気にする

- スタッフの表情や態度を過剰に観察

- 自分以外の問題について多く言及

投影に対する効果的な対応テクニック

テクニック1:「ミラーリング返し」

投影された内容を優しく本人に戻す技法。

例

患者さん:「あの患者さん、すごく不安そうですね」

僕:「そうですね。ところで、○○さんはいかがですか?今日は何かご心配なことはありませんか?」

テクニック2:「感情の正常化」

投影された感情が正常な反応であることを伝える。

例

患者さん:「家族がやたらと心配するんです」

僕:「新しい治療を始める時、心配になるのは自然なことですよね」

テクニック3:「共感的理解」

投影の背後にある本当の感情に共感を示す。

例

患者さん:「薬剤師さんたち、私のことを面倒な患者だと思ってるでしょ?」

僕:「そんなことはありません。むしろ、健康について真剣に考えていらっしゃる方だと思います」

テクニック4:「安心感の提供」

投影の原因となっている不安を和らげる。

例

患者さん:「みんな私の病気のことを知ってるんじゃ…」

僕:「プライバシーは完全に守られますし、ここは安心して相談できる場所ですよ」

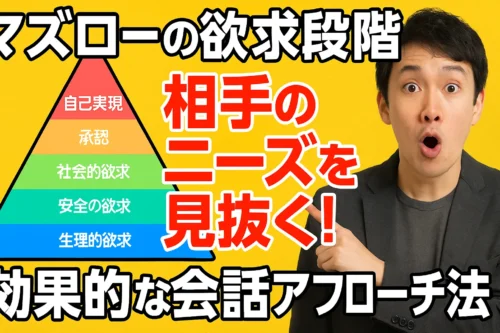

年代別・状況別の投影パターン

高齢者の投影パターン

よくある投影

- 自分の体力低下を「周りが心配しすぎ」として投影

- 記憶力への不安を「家族が疑っている」として投影

対応のコツ

- 尊厳を保ちながら現実を受け入れてもらう

- 経験と知恵を認めながら新しい状況への適応をサポート

働き盛り世代の投影パターン

よくある投影

- 仕事のストレスを「薬の副作用」として投影

- 責任感を「周りからの期待」として投影

対応のコツ

- 忙しさを理解し、効率的な解決策を提案

- 責任感を評価しながら、適度な手抜きも必要であることを伝える

若い世代の投影パターン

よくある投影

- 自己否定を「他人からの批判」として投影

- 将来への不安を「親の心配」として投影

対応のコツ

- 自己肯定感を高める声かけ

- 将来への希望を一緒に見つける

複数の防衛機制が組み合わさった場合

実例:複雑な防衛パターン

患者さんプロフィール

Dさん(30代女性)、パニック障害の診断を受けた

防衛機制の組み合わせ

- 否認:「私はパニック障害じゃない」

- 投影:「医師が誤診したんだと思う」

- 合理化:「ストレスが多いから一時的に調子が悪いだけ」

段階的な対応

- まず否認を否定せず、現在の辛さを共感

- 投影された責任を医師に戻さず、協力体制を強調

- 合理化された理由も一部受け入れつつ、治療の必要性を説明

自分自身の投影と防衛機制も理解する

薬剤師にありがちな投影

患者さんへの投影

- 自分の知識不足を「患者さんの理解力不足」として投影

- 自分の時間管理能力を「患者さんの要求過多」として投影

セルフチェックの方法

自己観察のポイント

- 患者さんについて語る時、感情的になっていないか?

- 特定のタイプの患者さんに対して過度に反応していないか?

- 自分の問題を他人の問題として語っていないか?

まとめ:無意識の心を理解して、より深いコミュニケーションを

投影と防衛機制を理解してから、患者さんとのコミュニケーションが本当に深いレベルで変わりました。表面的な言動だけでなく、その奥にある無意識の心理を理解することで、より的確で温かいサポートができるようになったんです。

今日から実践できるポイント

-

表面的な言動の奥を読む

言葉通りではなく、背後にある感情を理解する -

投影を否定せず受け入れる

まずは相手の防衛機制を尊重する -

安心できる環境を作る

本音を言える雰囲気づくりが最優先 -

段階的に現実に戻す

急激ではなく、徐々に現実を受け入れてもらう -

自分自身の投影も観察

客観的な視点を保つための自己理解

投影と防衛機制は、人間の心を守るための自然な仕組みです。それを理解し、批判するのではなく共感することで、相手との関係はより深いものになります。

薬局での1万人との対話経験から言えるのは、人は誰でも心の奥に不安や恐れを抱えているということ。そして、それを理解してくれる人に出会った時、人は本当の自分を見せてくれるということです。

明日からの患者さんとの会話で、ぜひ投影と防衛機制を意識してみてください。きっと今まで以上に、相手の心に寄り添った深いコミュニケーションができるようになりますよ!