毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。マズローの欲求段階って心理学の教科書で見たことあるけど、実際の会話でどう活かすか意外と迷いますよね。現場で感じたコツを交えながら、相手の欲求に合わせた伝え方を掘り下げてみます。

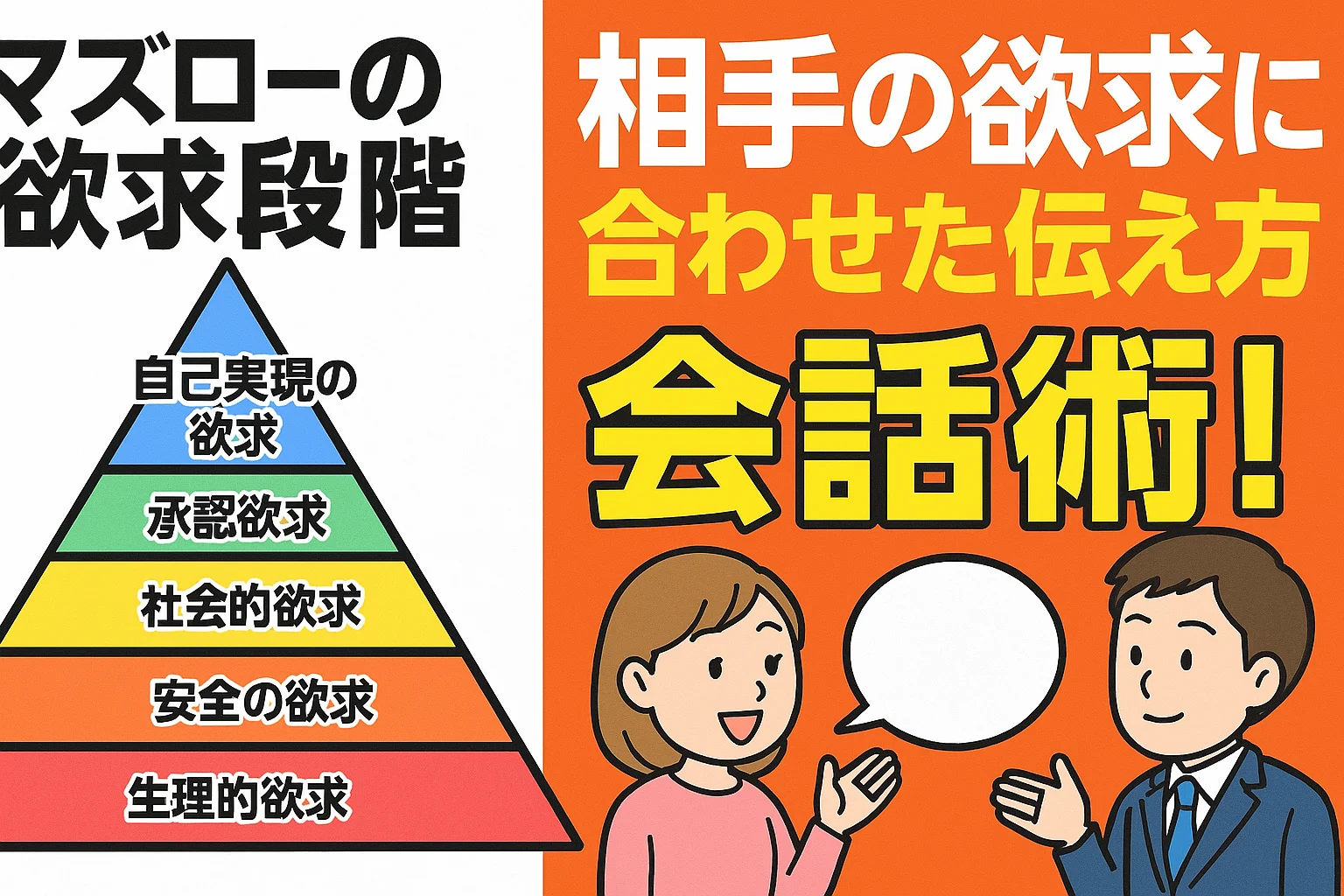

マズローの欲求段階とは

マズローの理論は、人の欲求を5段階のピラミッドで表したもの。下から生理的欲求、安全欲求、所属と愛の欲求、尊厳欲求、自己実現欲求へと進みます。薬局での会話でも、この段階を意識すると相手の本当のニーズが見えてきます。

生理的欲求の会話

まずは生きるために必要な基本欲求。例えば「薬を飲んでも吐き気がする」と訴える患者さんには、症状を軽減する方法を具体的に提案します。ここでは体調を整えることが最優先で、難しい説明よりも「どうすれば楽になるか」をストレートに伝えるのが効果的です。

安全欲求を満たす

薬の副作用や病気の進行が不安で仕方ない人は、安全欲求が揺らいでいます。そんなときは薬の効果だけでなく、リスク管理やフォロー体制をセットで伝える。「何かあったらすぐ連絡ください」と一言添えるだけで安心感が増します。

所属と愛の欲求

常連さんがカウンターで世間話をしてくれるのは、ここが満たされたいから。名前を覚えたり、前回の話題を振ったりすることで「ここに居場所がある」と感じてもらえます。ちょっとした一言が心の距離を縮めるんです。

尊厳欲求の引き出し方

仕事や家族の役割に誇りを持っている人には、その努力を認める言葉が響きます。「薬をきちんと管理されていてすごいですね」と声をかけるだけで、相手は自信を取り戻します。尊厳欲求が満たされると、こちらの提案も素直に受け入れてもらいやすくなります。

自己実現欲求に向き合う

「もっと健康になって旅行したい」「孫と全力で遊びたい」など、未来のビジョンを語る人には、長期的な視点でサポートする姿勢が大切です。単に薬の飲み方を説明するだけでなく、「その夢を実現するために一緒に計画を立てましょう」と伴走者になる意識が求められます。

欲求段階に合わせた会話術

状況を観察して欲求を推測する

相手がどの段階にいるかは、表情や言葉のトーン、話題の内容から推測します。例えば不安げに質問を繰り返す人は安全欲求が揺らいでいる可能性が高い。雑談を楽しんでいる人は所属欲求を満たしたいのかもしれません。

欲求の段階は行ったり来たり

マズローのピラミッドは上へ上へと進むイメージですが、現実では状況によって行ったり来たりします。風邪を引いたら生理的欲求が最優先になるし、職場で孤立したら所属欲求が強まる。相手の状態を観察し、柔軟に対応することが肝心です。

欲求を言葉にしてあげる

「安心したいんですね」「誰かに話を聞いてほしかったんですね」とこちらから言語化すると、相手は自分の欲求に気づきやすくなります。その上で「じゃあこうしてみませんか」と提案すると、会話がスムーズに進みます。

Ryoの体験談

ある高齢の患者さんが「最近誰とも話してなくてさ」と寂しそうにしていました。薬の相談よりも、所属と愛の欲求が満たされていない様子。そこで僕は少し雑談を増やし、来局のたびに一言でも声をかけるようにしました。すると「ここに来るのが楽しみになったよ」と言ってくれて、薬の管理も以前よりスムーズになったんです。

また別の患者さんは、「定年後に山登りをしたい」と話していました。自己実現欲求が強いタイプですね。血圧の薬を続けるのが面倒だと言っていたので、「山登りを楽しむために今のうちに体力を整えましょう」と長期的な目標に紐づけて説明すると、納得してくれました。

欲求段階を会話で活かすメリット

相手のモチベーションが上がる

欲求に合わせて伝えると、相手は「自分のことをわかってくれている」と感じます。その結果、薬の服用や生活改善などの行動につながりやすくなります。

ミスマッチな提案を避けられる

自己実現を目指している人に「とりあえず無理せず休んで」と言っても刺さりません。逆に生理的欲求が揺らいでいる人に高い目標を押し付けると、余計にプレッシャーを与えてしまいます。相手の段階に合わせた提案ができると、会話のストレスも減ります。

信頼関係が深まる

欲求を理解して寄り添うと、相手はこちらを信頼して本音を話してくれるようになります。信頼が深まれば、こちらも本当に必要な情報を届けやすくなる。結果として双方にとって良い循環が生まれます。

まとめ

マズローの欲求段階は単なる理論じゃなく、リアルな会話の羅針盤になります。相手がどんな欲求を抱えているのか観察し、その段階に合わせて言葉を選ぶ。これだけで対話の質がグッと上がります。面倒に感じるかもしれませんが、慣れてくると自然とできるようになりますよ。日々の会話に少しずつ取り入れて、相手との距離を縮めていきましょう。

欲求段階の背景を知る

マズローの理論が生まれた背景には、人間がただ生きるだけでなく「より良く生きたい」と願う存在だという考えがあります。薬局で接する人たちも、薬を受け取るだけでなく「安心して暮らしたい」「家族のために元気でいたい」といった欲求を持っています。これを理解すると、会話の焦点がぐっと定まります。

欲求は重なり合う

実際の現場では、複数の欲求が同時に存在します。例えば、糖尿病で通院している人は、生理的欲求(体調を整えたい)と自己実現欲求(旅行に行きたい)が絡み合っていることが多い。どの欲求が強いかを見極めるには、相手の話にじっくり耳を傾けるしかありません。

欲求に合わせた表現の工夫

例: 生理的欲求が強い場合

「しっかり食べて薬を飲めば体調が安定しますよ」と具体的な行動を示すと響きます。

例: 所属欲求が強い場合

「この薬を続けると趣味のサークルにまた参加できますよ」と、つながりを感じられる言葉が効果的です。

例: 自己実現欲求が強い場合

「この治療が進めば、夢に近づけますよ」と未来のビジョンを描くことで、相手のやる気を引き出せます。

欲求段階を見誤ったときの失敗談

以前、健康志向が高い患者さんに「とりあえず無理しないで」と伝えたところ、「私はもっと改善策が知りたいんです」と反発されてしまったことがあります。相手は自己実現欲求が強かったのに、僕は安全欲求で止まってしまっていた。そこから学んだのは、相手の欲求段階を丁寧に探ることの大切さです。

欲求段階のチェックリスト

- 相手の表情や声のトーンから不安レベルを推測する

- 最近の出来事を尋ねて、どんな悩みを抱えているか探る

- 目標や楽しみを聞き出し、上位の欲求を確認する

このチェックリストを頭に入れておくと、会話の軌道修正がしやすくなります。

欲求段階を活かしたケーススタディ

ケース1: 生理的欲求→安全欲求

夜勤続きで体調を崩した看護師さんが来局したとき、まずは睡眠と食事のバランスを整える提案をしました。その後、安全に働くための生活リズムづくりに話を広げると、表情が明るくなりました。

ケース2: 所属欲求→尊厳欲求

地域のボランティア活動を続けたいという高齢の方には、「その活動に参加していること自体が素晴らしいですね」と尊厳を認める言葉をかけました。すると本人から「もっと役に立てるように健康管理を頑張りたい」と意欲的な言葉が返ってきました。

ケース3: 尊厳欲求→自己実現欲求

若い患者さんが「薬を飲み忘れる自分が嫌だ」と落ち込んでいたので、「自分でコントロールできているところは本当にすごい」と尊重した上で、「将来やりたいことは何ですか?」と問いかけました。夢を語るうちに前向きになり、服薬管理のアプリを使うことを自分から提案してくれました。

欲求段階を学ぶメリットの再確認

欲求に合わせた会話を心がけることで、相手の信頼を得るだけでなく、自分のストレスも減ります。無理に説得しようとして疲れるより、相手の欲求に沿って提案するほうがスムーズなんです。

小さな実践から始めよう

いきなり完璧を目指すのではなく、まずは目の前の人の欲求を一つ意識してみるところから始めましょう。「この人は何を求めているんだろう」と考える習慣がつけば、自然と会話の質が上がっていきます。

まとめの補足

マズローの欲求段階を会話に取り入れると、相手にとって必要な言葉を選びやすくなります。欲求は常に変化するものなので、繰り返し観察し、対話を重ねることが重要です。面倒に思えるかもしれませんが、慣れてくると相手の反応が目に見えて変わるのが面白くなります。日々の会話にこの視点を取り入れて、信頼関係を育てていきましょう。

欲求段階を応用したセルフチェック

僕自身、仕事でバタバタしているときにイライラすることがあります。そんな時は「今、どの欲求が満たされてないんだろう?」と自分に問いかけます。たいていは睡眠不足など生理的欲求が崩れているか、評価されたい尊厳欲求がくすぶっている。原因がわかると対応もしやすくなります。

家庭での応用

家族とのすれ違いも、欲求段階を意識すると解きほぐせます。子どもが「遊んで」としつこく言うのは所属欲求、パートナーが仕事の愚痴をこぼすのは尊厳欲求かもしれない。どの欲求がサインを出しているのか考えるだけで、受け止め方が柔らかくなります。

欲求段階を学ぶおすすめリソース

- マズロー関連の入門書

- 人間の動機付けに関するTEDトーク

- 心理学ワークショップや勉強会

これらのリソースを活用すると、理論だけでなく実践のヒントが得られます。学びを継続することで、会話術も自然とアップデートされます。

ケーススタディの続き

ケース4: 安全欲求→所属欲求

転職したばかりで不安が強い患者さんには、健康面のサポートに加えて「職場で相談できる人はいますか?」と尋ねました。「実はまだ誰にも話せてなくて」とぽろっとこぼしてくれて、職場の相談窓口を紹介したところ、後日「話せる人ができて安心した」と報告してくれました。

ケース5: 所属欲求→自己実現欲求

介護で忙しい人が「自分の時間がない」と嘆いていたので、地域のリフレッシュサービスを案内しつつ、「将来やりたいことはありますか?」と聞いてみました。「いつか絵を描きたい」と話してくれて、週1回のアート教室に通う計画を立てるまでに。欲求段階を上手に引き上げられると、相手の表情がぱっと明るくなります。

さらに深めるための質問例

- 「今一番大事にしたいことは何ですか?」

- 「理想の状態を想像するとどんな感じですか?」

- 「そのために今日からできそうなことはありますか?」

こうした質問は、相手の欲求段階を探ると同時に、次のステップへ導くきっかけになります。

最終まとめ

マズローの欲求段階を会話術に取り入れると、ただ情報を伝えるだけではない深いコミュニケーションが実現します。相手の欲求を見極め、それに合わせた言葉を選ぶ。この積み重ねが、信頼と安心の関係を築く土台になります。忙しい現場でも、まずは一人ひとりの欲求に耳を傾けることから始めてみてください。小さな気づきが、大きな変化を生み出します。