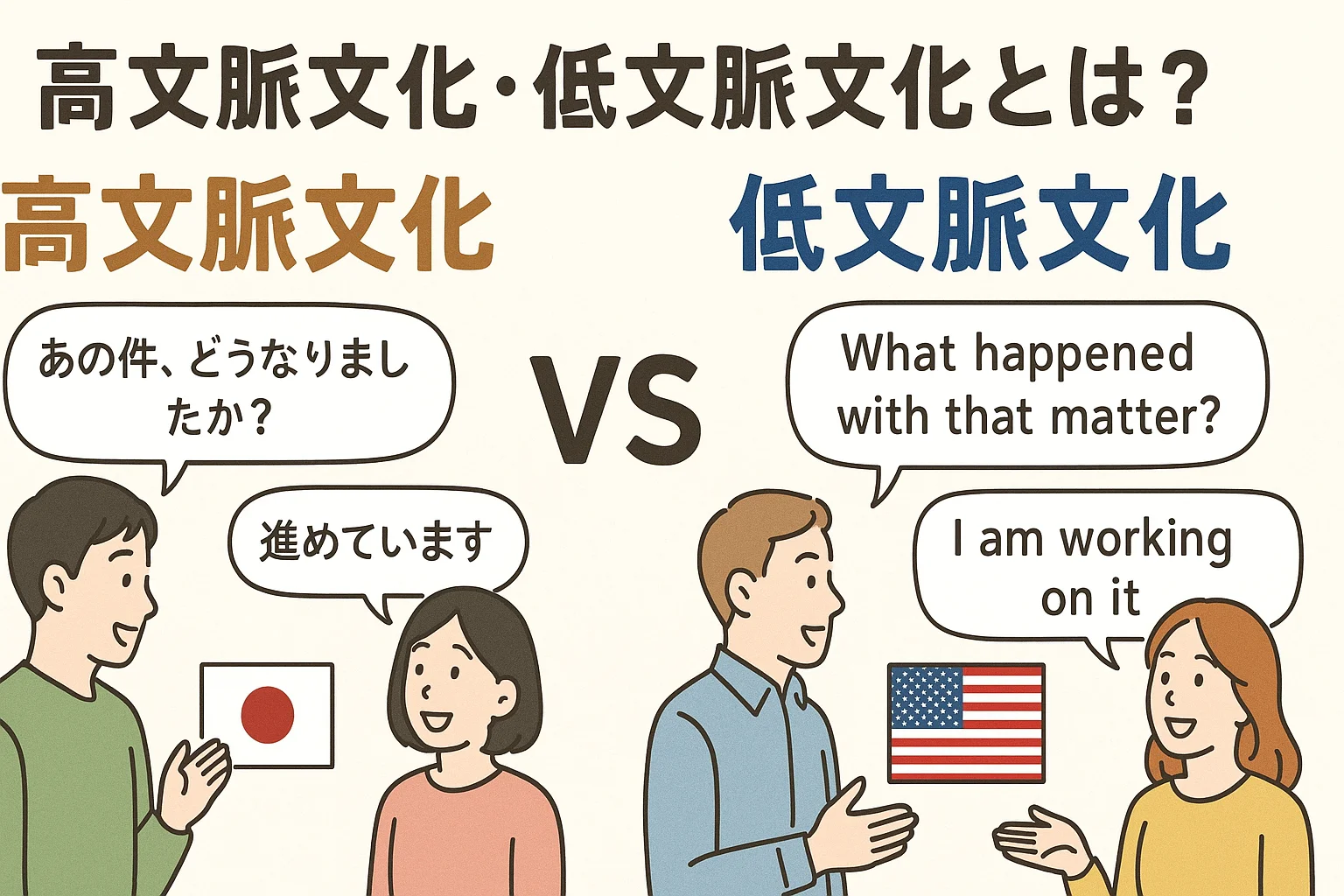

毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。今日は高文脈文化と低文脈文化について、調剤薬局のカウンターで感じたリアルなギャップをもとに掘り下げていきます。日本とアメリカの会話スタイルって、マジでこんなに違うのかと日々驚かされるんですよね。この記事ではその正体を丁寧に紐解きます。

読者の悩み:なんで海外の人との会話がしっくりこないの?

文化のギャップで起こるモヤモヤ

薬局で働いていると、日本語が堪能な外国人の患者さんがたまに来ます。言葉は通じているはずなのに、会話のテンポやニュアンスが噛み合わなくて「ん?」と戸惑うことが多い。例えばこちらが「お薬はいつも通りで良いですか?」と聞いても、アメリカ人の留学生は「“いつも通り”って具体的に何ですか?」と返してくる。最初はこっちが「そんなの言わなくてもわかるっしょ」と思ってるから、どう説明したら良いのか迷ってしまうんです。読者のみなさんも、海外の人と話すときにモヤモヤした経験があるんじゃないでしょうか。

このモヤモヤの正体が、高文脈文化(ハイコンテクスト)と低文脈文化(ローコンテクスト)の違いです。前者は「言わなくても察してよ」が前提、後者は「言わないとわからんでしょ」が前提。このギャップを放置すると、仕事でもプライベートでもマジで面倒なことになります。私自身、新人の頃にアメリカ人患者さんとすれ違いまくってクレーム寸前までいったことがあります。「あの薬剤師は説明しない」と怒られ、上司に呼び出されて泣きそうになったんですが、後でよく考えたらただ文化が違っただけでした。

原因解説:高文脈と低文脈の背景

ハイコンテクスト文化の特徴

日本は典型的なハイコンテクスト文化。空気を読む、行間を理解する、曖昧な言い回しが美徳、みたいな価値観がしみついてます。例えば薬局で「お薬飲み忘れないでくださいね」と言う時、日本人相手なら目線や声のトーンで気遣いを伝えられる。細かく説明しなくても相手も察してくれる。これがすげー楽なんです。学校でも「察する力」が評価されるし、家族や職場でも直接言わずに雰囲気で伝えることが多い。だから言葉に頼らなくても何とかなるという感覚が全員に共有されているんですよね。

しかしこのスタイル、背景を共有していない人には超わかりにくい。アメリカの患者さんに同じことをすると、「具体的に何時に飲むべき?」「副作用は?」「飲み合わせは大丈夫?」と質問攻め。つまり彼らは情報を言葉できっちり受け取ろうとする。ここが低文脈文化の真骨頂です。ハイコンテクスト文化で育った私たちは『そんなことまで言わないとダメ?』と驚くんですが、彼らにとってはそれが普通。むしろ確認しない方が失礼になるんです。

ローコンテクスト文化の特徴

アメリカやドイツなどはローコンテクスト。言葉で明確に伝えないと誤解される。薬局での実例だと、服薬指導で曖昧な表現をすると「それってどういう意味?」とすぐ突っ込まれる。最初は「そこまで聞く?」って思ったけど、彼らにとっては確認しない方が危険。細かい指示がないと「自由にやっていいんだ」と解釈してしまうこともある。逆に日本人同士でローコンテクスト的な説明をすると、「説明がくどい」「信用されてない」と感じられることもあるから厄介です。文化によって“適切な説明量”の基準が全然違うんですよね。

解決手順:ギャップを埋める会話術

ステップ1:前提を共有する

まずは「自分と相手の文化的前提が違うかもしれない」と意識すること。これだけで心の余裕が生まれるんですよ。薬局でアメリカ人の患者さんに説明するとき、最初に「日本ではこうすることが多いけれど、あなたはどう感じます?」と聞くようにしています。これで相手も構えがとれて、会話がすげースムーズになる。相手の文化に敬意を払っているとわかれば、多少の言葉の不足も補ってくれるんです。逆に自分の文化だけを押し付けると、一気に不信感が広がるので注意。

ステップ2:相手のスタイルに合わせて伝える

ハイコンテクスト文化の人には間や表情を使い、ローコンテクスト文化の人には具体的な数字や手順を使う。たとえば「この薬は食後30分以内に飲んでください」「副作用が出たらすぐに連絡してください」と明言する。これなら相手も安心するし、自分も説明した責任を果たせる。マジで大事。アメリカ人に「適当に飲んでください」と言ったら、それこそ適当に飲まれてしまいますからね。具体性は信頼を生む最強のツールです。

ステップ3:確認のサイクルを作る

説明したら相手に復唱してもらう。日本人は復唱を嫌がることが多いけど、低文脈文化では普通のやり取り。「今の説明でわからないところはありますか?」と聞くだけでも効果はすごい。最初はちょっと面倒くさいけど、慣れるとこれが一番ミスを減らす近道なんですよね。私も最初は「復唱してください」と言うのが恥ずかしかったけど、続けているうちに患者さんから『ちゃんと聞いてくれてる感じがする』と感謝されるようになった。面倒くさがりの私でも、これは続ける価値があるなと感じています。

実践例・注意点:リアルな現場から

例1:日本人同士のハイコンテクスト失敗談

ある日、いつもの常連さんに「いつも通りでいいですよね?」と聞いたら、実は新しい薬を増やしたかったらしくて、後でクレームが来た。相手は「いつも通り」という言葉に自分の意図を勝手に乗せたんでしょうね。私も「まあ伝わるっしょ」と思ってた。結果的に両方がモヤモヤ。ハイコンテクスト同士でも共有不足があると失敗する好例です。これを機に私は、同じ日本人相手でも確認のために具体的な数字や選択肢を口にするようになりました。

例2:アメリカ人患者とのローコンテクスト成功談

逆に、アメリカからの留学生に対しては「この薬は毎朝7時に1錠、食後にコップ1杯の水で飲んでください。副作用として眠気が出るかもしれないので、車の運転は控えてください」と超具体的に伝えた。そしたら「ありがとう、これで安心して飲める」と感謝された。ローコンテクスト文化の人は明確さが安心感につながるんだと実感しました。今では同じ説明を日本人患者さんにも応用していて、「ここまで言ってくれると助かる」と言われることも多い。明確な説明は国籍を問わず役に立つんだと改めて感じます。

注意点:言葉以外の要素にも気を配る

ハイコンテクスト文化の強みは、言葉以外で伝える技術の豊富さ。だからといって、黙ってれば察してくれるわけでもない。逆にローコンテクスト文化の人と話すときは、ジェスチャーや表情もシンプルにした方がいい。複雑なサインを送ると混乱の元です。例えば笑顔で「NO」と言うのは日本ではありえるけど、アメリカでは「どっちなの?」と突っ込まれる。言葉と非言語のギャップを意識するのも大切です。

追加解説:日本とアメリカの会話パターン比較

医療現場のやりとり

日本とアメリカで実際にどんな会話の違いが出るのか、薬局のカウンターでのリアルな場面を例に挙げます。日本では患者さんが「お薬、これで全部でしたっけ?」と曖昧に聞いてきても、こちらも「たぶんそうだと思います」と曖昧に返してしまいがちです。ところがアメリカの患者さんは「今日受け取るのはA薬とB薬の2種類で、どちらも30日分、合ってる?」と詳細まで確認してくる。私が最初にこれを受けたとき、正直『そこまで言わなくても…』と思ったんですが、相手は自分の健康を守るために当然の権利として情報を求めているだけ。しかも後でトラブルになったときに、『言った言わない』を避けられるので、ある意味でこの確認作業はすげー合理的なんですよ。

日本人患者さんにこのスタイルを真似してもらうと、最初は「なんか疑ってるみたいで悪い」と遠慮されます。でも続けていくと『あ、こういう確認って大事なんだ』と気づいてくれる。結果的に飲み合わせのミスが減り、こっちも安心して仕事ができる。ハイコンテクストの良さを残しつつ、ローコンテクストの明確さを取り入れる練習としては、医療現場の例がマジで最適です。

日常シーンでのすれ違い

カフェで友人と待ち合わせをする場面でも違いが出ます。日本では「じゃあ、いつもの場所でね」と言って終わることが多い。でもアメリカの友人は「駅前のスタバ、入口左側の席で14時ぴったりね」と細かく確認する。これを見て『どんだけ心配性なんだよ』と思ったけど、実際には細かい確認のおかげで待ちぼうけを食らうことが少ない。私も真似してみたら、思ってたよりストレスが減った。ハイコンテクストに慣れすぎた私たちが、ときどきローコンテクストのやり方を取り入れると、日常がちょっと楽になるって体感しました。

心理的背景と歴史の影響

集団主義と個人主義の違い

ハイコンテクスト文化の根底には集団主義があると言われます。みんなと調和することが価値だから、言葉より空気を読む力が鍛えられる。一方ローコンテクスト文化は個人主義がベース。自分の意思を表明しないと、存在が埋もれてしまう。薬局のカウンターでも、日本人患者さんは周りの目を気にして小声で話すけど、アメリカ人は周囲が多少ざわついてても普通に自分の症状を説明する。ここには育ってきた社会の価値観の差がハッキリと出ます。

言語構造が与える影響

日本語は主語を省略しても伝わることが多いけど、英語は主語と述語がないと文章として成立しない。こうした言語の構造も、文化の文脈の高低に影響を与えていると言われています。薬剤師として英語で説明する時、主語を省かないだけで『あ、ちゃんと理解してくれてるな』と安心してもらえる。逆に日本語で主語を連発すると、なんだかくどく感じる。言葉の作りが文化に与える影響、マジで奥が深いです。

異文化対応を身につけるための練習法

ロールプレイで感覚をつかむ

スタッフ同士でハイコンテクストとローコンテクストの役を決めてロールプレイをすると、違いが体感できます。ハイコンテクスト役はあえて曖昧な表現を使い、ローコンテクスト役は細かく確認する。最初は大げさで笑えるけど、やっていくうちに『あ、こういう時にズレが生まれるんだな』と腹落ちする。面倒くさがりの自分でも続けられる練習法です。

情報共有ツールの活用

LINEやメールでも、文化の違いは表れます。ハイコンテクストな人はスタンプや文脈頼みでメッセージを送るけど、ローコンテクストな人には通じにくい。そこで私は、重要な連絡にはチェックリスト形式でポイントをまとめて送るようにしました。「1. 次回の受診は◯月◯日」「2. 飲み忘れたらすぐ連絡」みたいに箇条書きにするだけで、相手も自分もラクになる。ツールの使い方一つでコミュニケーションの質ってすげー変わるんですよ。

まとめ:文化の違いを理解して会話を楽しむ

高文脈文化と低文脈文化の違いを知ることで、海外の人との会話が楽になるだけじゃなく、日本人同士でも誤解を減らせます。薬局での接客でも、家庭の会話でも、相手が何を前提にしているのか意識するだけでコミュニケーションの質がすげー上がる。

最後にもう一度。ハイコンテクスト文化は察し合いが得意、ローコンテクスト文化は言葉で伝えるのが得意。どちらが優れているわけでもなく、状況に応じて使い分けるのが最強です。わからんことがあったら遠慮なく聞く、そして聞かれたら丁寧に答える。これだけでも世界はちょっと優しくなるはず。読んでくれてありがとう。この記事が誰かの会話のモヤモヤを減らす手助けになれば、すげー嬉しいです。