毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。今日も薬局カウンターの内側から、正直ちょっと面倒だけど超役立つ心理学をお届けします。人の行動原因をどう説明するかで、こちらの次の一言がまったく違うものになるんですよね。

読者の悩み: 「なんであの人はああしたの?」が分からない

現場で仕事をしていると、相手の行動の理由が読み切れなくてモヤモヤする瞬間が山ほどあります。薬の説明をしたはずなのに「聞いていない」と怒られる。新人に丁寧に指導しているのに同じミスが続く。相手の背景が分からないまま対応すると、こちらの感情もくたびれてきます。

誤解が生む現場の混乱

ある日、常連のAさんが待合で突然イライラし始め、受付に「遅すぎる」と声を荒げました。スタッフは「また気分屋が始まったよ」とため息。ところが落ち着いて話を聞くと、Aさんは前の患者さんが咳をし続けていたことに不安を感じていたとのこと。私たちが「性格の問題」と決めつけた瞬間、外的要因の情報収集を止めていたんです。このような思い込みは、現場の混乱を深めるだけでした。

悩みを抱える現場スタッフの声

- クレームが来るたび胃がキリキリするけど、どう改善していいか分からない

- 「なんで覚えられないの?」とつい口にしてしまい、関係がギスギスする

- 自分の対応が悪かったのか、相手の事情なのか判断できずモヤモヤが続く

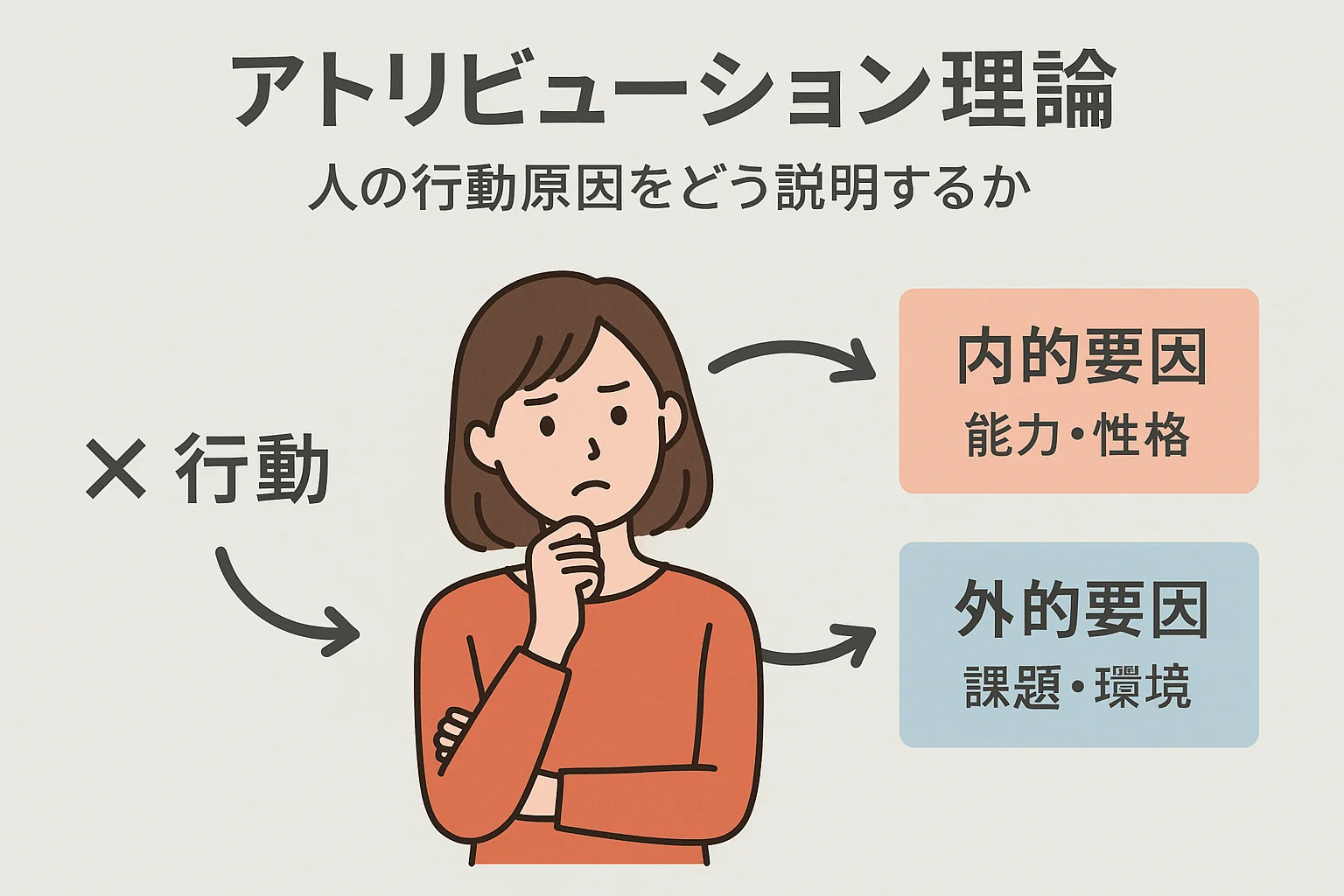

こうした悩みの裏には「原因の捉え方が一本調子になっている」という共通項が隠れています。アトリビューション理論はそこに光を当てる考え方です。

アトリビューション理論の基礎: 原因は3つの軸で整理する

アトリビューション理論は、行動の原因帰属をどう行うかを整理した心理学のフレームです。学術用語はややこしそうに聞こえますが、現場目線で使えるように噛み砕いてみましょう。

内的か外的か

本人の性格・能力・モチベーションといった内側の要因に原因を置くのか、それとも環境や状況といった外側の要因に目を向けるのか。外的要因の例としては、情報不足、システムトラブル、他部署からの引き継ぎミスなどが挙げられます。内的要因ばかり疑う癖がある人は、まず外的要因のメモを取ってみるのがスタートです。

安定性が高いか低いか

原因が長期的に変わらないもの(安定)か、一時的に変化するもの(不安定)かを見極めます。安定性が高ければ、じっくりした介入や環境設計が必要。不安定なら、その場でフォローする工夫で十分かもしれません。この判断だけでも、エネルギー配分がグッとラクになります。

コントロール可能かどうか

本人の努力や工夫でどうにかなる要因か、どう頑張っても変えられない要因かを見分ける視点です。コントロール不能な要因(急な体調不良、天候、制度上の制限など)を責めると、相手は無力感を覚えます。逆にコントロール可能な要因なら、行動プランを一緒に組み立てるチャンスです。

多面的に見る習慣がチームを救う

この3軸を頭に置くことで、「怒りっぽい」「やる気がない」といったラベル貼りを避けられます。チームで共通言語にしておくと、「今回は外的要因が強いから案内の見直しを優先しよう」と、解決までの会話がスムーズに進みます。

原因を読み違える典型パターン

アトリビューション理論が必要になるのは、人が思い込みで原因を決めつけがちだからです。現場でよく出くわす誤帰属のパターンを押さえておきましょう。

基本的帰属の誤り

他人の行動は性格のせい、自分の行動は状況のせいにしがち。患者さんが説明を遮ったとき「失礼な人だ」と感じるのに、自分が遮ったときは「時間がなかったから」と言い訳してしまう。意識的に外的要因を探す質問を挟むことで、この罠を回避できます。

自己奉仕バイアス

成功を自分の手柄に、失敗を環境のせいにする心理です。接客コンテストで良い評価を得たら「私のスキルが高いから」と思いがちですが、裏では同僚がフォローしてくれていたかもしれない。逆にクレームが起きた時は「患者さんの気分が悪かったから」と済ませてしまいがち。客観的に振り返る仕組みを用意することがポイントです。

偽の合意効果

自分の感じ方は周りも同じだろうと思い込む現象。例えば、待合のポスターを張り替えたとき「目線の高さにあって見やすいはず」と私たちは信じていましたが、ご高齢の方には細かい文字が読めず逆効果でした。自分の常識を一度疑う姿勢が大事です。

原因の多重性を忘れる

「原因は一つ」と思い込むと、解決策が極端になります。実際には内的要因と外的要因が絡み合っているケースが多い。例えば、スタッフのミスが多いとき、本人の疲労(外的)と手順理解不足(内的)が同時に存在する。複数の因果を並べて考えることで、対策の幅が広がります。

原因分析を現場で使うステップ

理論だけ覚えていても現場では動けません。私が薬局で繰り返し実践しているステップを、できるだけ細かくお伝えします。

ステップ1: 感情を受け止めたうえで情報収集

怒りが飛んできたとき、まずは「不安にさせてしまい申し訳ありません」と感情を受け止めます。その上で「どんな経緯だったか教えてもらえますか?」と状況を引き出す。感情に引っ張られて謝罪だけで終わると、原因が見えないままです。情報収集こそが原因分析の第一歩。

ステップ2: 仮説を最低3パターン書き出す

私は手帳に小さく「内的」「外的」「自分たち」と欄を作っています。そこに浮かんだ仮説をとりあえず書く。これだけで内的要因一辺倒から抜け出せます。余裕があれば「短期」「長期」と書き分け、安定性の視点も加えます。

ステップ3: 仮説を崩す質問を用意する

仮説を確かめる質問より、崩す質問を意識します。「普段はどうですか?」「今日だけいつもと違うことは?」など、反証情報を探す問いかけを準備。情報を引き出すときは、責め口調にならないよう語尾を柔らかく保ちましょう。

ステップ4: 因果に合わせて対策を組み立てる

内的でコントロール可能ならスキルトレーニング、外的でコントロール不能なら環境調整や代替案提示。対策を組む際は、「この因果に対する手当は何か?」と自問しながら進めるとズレにくくなります。私はホワイトボードに因果と施策をセットで書き出して、チームと共有しています。

ステップ5: 結果を検証し、因果を更新

施策を試した後は、結果を振り返りましょう。うまくいかなかったら原因の仮説が違った証拠。再び情報を集め、別の角度から因果を再設定します。ここをサボると「なんとなく改善した気がする」で終わってしまい、再発防止になりません。

ケーススタディで学ぶ原因推定のコツ

理論の説明だけではピンと来ないので、実際の現場でのエピソードを深掘りします。細かいプロセスを書きますので、あなたの現場でもトレースしやすいはずです。

ケース1: 説明を聞いてもらえない患者さん

糖尿病の服薬指導でBさんが「聞いたって変わらない」とそっぽを向く場面が続きました。最初の仮説は「飽きっぽい性格(内的・安定・コントロール困難)」。しかし反証情報を集めるため、Bさんのご家族に電話で状況を確認すると、実は最近、別の病院で医師から強く叱責された経験がありました。指導を「責められる時間」と感じていたのです。これは外的・安定度高め・コントロール可能な部分もある原因でした。

そこで私は指導スタイルを変更。椅子を横並びにしてプレッシャーを減らし、「今日はBさんの取り組みでうまくいったことを一緒に探しましょう」と、成功体験から会話をスタート。さらに、数値目標ではなく「お昼の糖質を10g減らす」といった行動レベルの提案を一つだけ提示しました。結果、Bさんが自分の工夫を話してくれるようになり、血糖値の安定も確認できました。

ケース2: ミスを繰り返す新人スタッフ

新人Cさんは、調剤棚の薬を取り違えるミスが続きました。最初は「注意力が低い(内的・安定)」と感じたのですが、夜シフト明けで睡眠時間が足りていないことが判明。睡眠不足は外的・不安定・コントロール可能な要因です。そこでシフトの組み方を変え、連勤の間に30分の仮眠時間を設けました。同時に、薬の並び替えを行い、ラベルを色分けする環境改善も実施。2週間後にはミスが大幅に減り、Cさん自身も「頭がクリアになった」と笑顔を見せるようになりました。

ケース3: チーム内のギクシャク

ベテランと若手の間で空気が悪くなった時期がありました。ベテランは「最近の若い子はすぐ休みたがる(内的)」と嘆き、若手は「質問すると機嫌が悪くなるから聞けない(外的)」と不満を抱えていました。私は双方からヒアリングし、「忙しすぎて質問時間がない」という共通点を掘り当てました。そこで朝礼後に5分の質問タイムを設定し、質問内容を共有ノートに残す仕組みを導入。3週間で、ベテランが若手に自主的に声をかける場面が増え、チームの雰囲気も柔らかくなりました。

ケース4: クレームが多発する曜日

木曜日だけクレームが増える現象が続きました。最初は「木曜日の患者さんはせっかちなのでは?」と半ば冗談で話していましたが、データを見返すと、木曜は隣接クリニックの診療時間が短く、終了間際に処方が集中していたことが判明。外的・安定・コントロール困難な要因です。そこで木曜の夕方にベテランスタッフを増員し、待ち時間の見える化ボードを設置。さらに、処方箋受付時に「現在○分ほどお待ちいただきます」と具体的に伝えるようにしました。するとクレーム件数は半分以下に減少しました。

実践のコツと注意点

アトリビューション理論を使いこなすには、日々の小さな工夫が欠かせません。ここでは私が痛感したコツと、やらかした失敗談も含めて共有します。

メモで仮説を見える化

忙しい現場だと、頭の中で原因の仮説が行方不明になります。私はポケットサイズのメモに「人」「環境」「仕組み」「自分の関わり」と4つの枠を作り、気づきを書き込んでいます。後で読み返すと、内的要因ばかり書いていたり、環境の欄がスカスカだったりするので、バランス調整がしやすいです。

チームで言葉を揃える

「今回は案内不足(外的・コントロール可能)」「新人の不安(内的・コントロール可能)」など、因果と属性をセットで申し送りノートに残すと、次の担当者が同じ方向で対応できます。言葉が揃うと、「誰かのせい」に矛先が向かう時間が減って、建設的な会話が増えました。

自責と他責のバランスを取る

「全部自分のせいだ」と抱え込むとメンタルが持ちませんし、「全部相手のせいだ」と突っぱねれば信頼が壊れます。内的と外的の両方を並べ、「自分が手を付けられる範囲はどこか」を冷静に考えること。疲れているときほど、ノートに書き出して俯瞰するのがおすすめです。

原因は途中で変化する

一度原因が分かったからといって油断は禁物。施策がうまくいき始めると、状況が変化して別の原因が浮上します。例えば、待ち時間対策が成功した後、今度は説明不足が目立ち始めるなど。月一の振り返りミーティングで「今の原因は何か?」を更新する時間を確保しましょう。

自分自身の思い込みにも光を当てる

患者さんやスタッフの行動原因ばかり探っていると、自分の帰属スタイルの偏りに気付きにくい。私は月末に自分の対応ログを読み返し、「内的に決めつけてない?」「外的要因をちゃんと拾った?」とチェックしています。痛い反省が出てきますが、成長には不可欠です。

応用アイデア: 日常業務への落とし込み

アトリビューション理論はクレーム対応だけでなく、日常の細かなコミュニケーション改善にも使えます。ここでは、私が薬局外でも試して効果を感じた応用例をまとめました。

声掛けスクリプトの改善

服薬指導の冒頭で「今日は何か気になることがありますか?」と聞くのは定番ですが、ここに外的要因を探る質問を足します。例えば「病院までの移動で疲れませんでしたか?」と尋ねると、移動時間や体調に関する情報が引き出せます。状況要因が分かれば、説明の順番を変えたり休憩を挟んだり柔軟に対応できます。

データで原因の傾向を見える化

私は週に一度、クレームや相談内容をスプレッドシートに整理し、「内的」「外的」「安定」「不安定」「コントロール可能」「困難」のタグを付けています。タグの偏りを見るだけで、チームがどの要因を見落としているかが明らかになります。数字で見えると、議論が感情論から建設的な方向に進みやすくなりました。

自己評価面談に取り入れる

スタッフとの振り返り面談では、ミスの原因を本人に説明してもらうのではなく、一緒に分類します。「今回の原因はどのゾーンに当てはまりそう?」と問いかけると、自己責任ばかり抱え込む人も、環境改善のアイデアを出してくれるようになりました。

患者教育資料の改訂

行動変容がうまく進まない患者さん向けの資料を作るとき、原因の捉え方を盛り込みます。「続かないのは意志が弱いから」ではなく「環境の障害はありませんか?」というセルフチェック欄を追加すると、患者さん自身が外的要因を見直すきっかけになります。

セルフチェックリスト

最後に、原因の捉え方が偏っていないかを確認するセルフチェックを置いておきます。忙しい日ほどサッと目を通してバランスを整えましょう。

- 今日、外的要因を探る質問を何回投げかけたか?

- ミスやトラブルの原因を、内的・外的の両面でメモしたか?

- 安定要因と不安定要因を分けて考えたか?

- コントロール困難な要因には、環境調整や代替案を提示できたか?

- チームと原因の見立てを共有し、言葉を揃えたか?

- 自分自身の帰属パターンを振り返る時間を確保したか?

全部に丸が付かなくても大丈夫です。足りなかった視点を翌日に足していくことで、原因推定の精度が着実に高まります。

よくある質問と即答テンプレ

アトリビューション理論を導入すると、現場の仲間からも質問が飛んできます。私がよく聞かれる質問と、その場で返すテンプレを共有します。

Q1. 時間がなくても原因分析する余裕ある?

A. 全部を細かくやるのは無理です。ただ、仮説を3つ書き出すだけなら30秒。私は受付カウンターの下に小さなメモを貼り付け、思いついた原因を箇条書きにしています。時間がない時こそ、メモで思考の枠組みを固定しておくのが効きます。

Q2. 外的要因を探っても結局こちらが謝るだけで終わらない?

A. 確かに謝ることは多いです。でも原因が把握できていれば、次の一手を提示できます。「今日はシステム障害で遅れています。次回はこの時間帯を避けていただくか、先にLINEでお知らせします」と具体的に伝えられれば、謝罪で終わりません。

Q3. 因果を探る質問が責めているように聞こえない?

A. そこで私は前置きのクッション言葉をセットにしています。「確認のために教えてくださいね」「私の理解が合っているか確かめたいんです」と添えると、相手も「協力してあげようか」という気持ちになってくれます。

Q4. 自分の帰属クセを直すコツは?

A. 私は週末に3件だけ、印象的だった会話をノートに書き起こし、帰属パターンをチェックしています。慣れてくると「あ、今内的に寄りすぎたな」とリアルタイムに修正できるようになります。

まとめ: 因果の精度が信頼の深さを決める

アトリビューション理論は、相手の行動原因を丁寧に探るためのコンパスです。内的・外的、安定性、コントロール可能性。この視点で仮説を立て、反証を集め、対応策を因果に合わせる。地道なプロセスですが、これを繰り返すほど信頼残高が貯まります。

忙しい現場では、「理由はどうあれ今すぐ対応」が優先されがち。でも、原因を取り違えれば同じトラブルが再発し、心も体もすり減るだけ。面倒に感じる瞬間こそ、アトリビューションの出番です。私もまだまだ修行中ですが、一緒に原因探しのレンズを磨いて、患者さんやお客様との関係をじっくり育てていきましょう。