毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。薬局で患者さんと向き合っていると、相手との距離感で会話の雰囲気がガラッと変わるのを肌で感じます。カウンター越しにぐっと近づいてくる人もいれば、妙に遠ざかって話す人もいる。そんな距離の取り方の心理を研究するのが「プロキシミックス(空間距離学)」。マジで奥深い分野です。

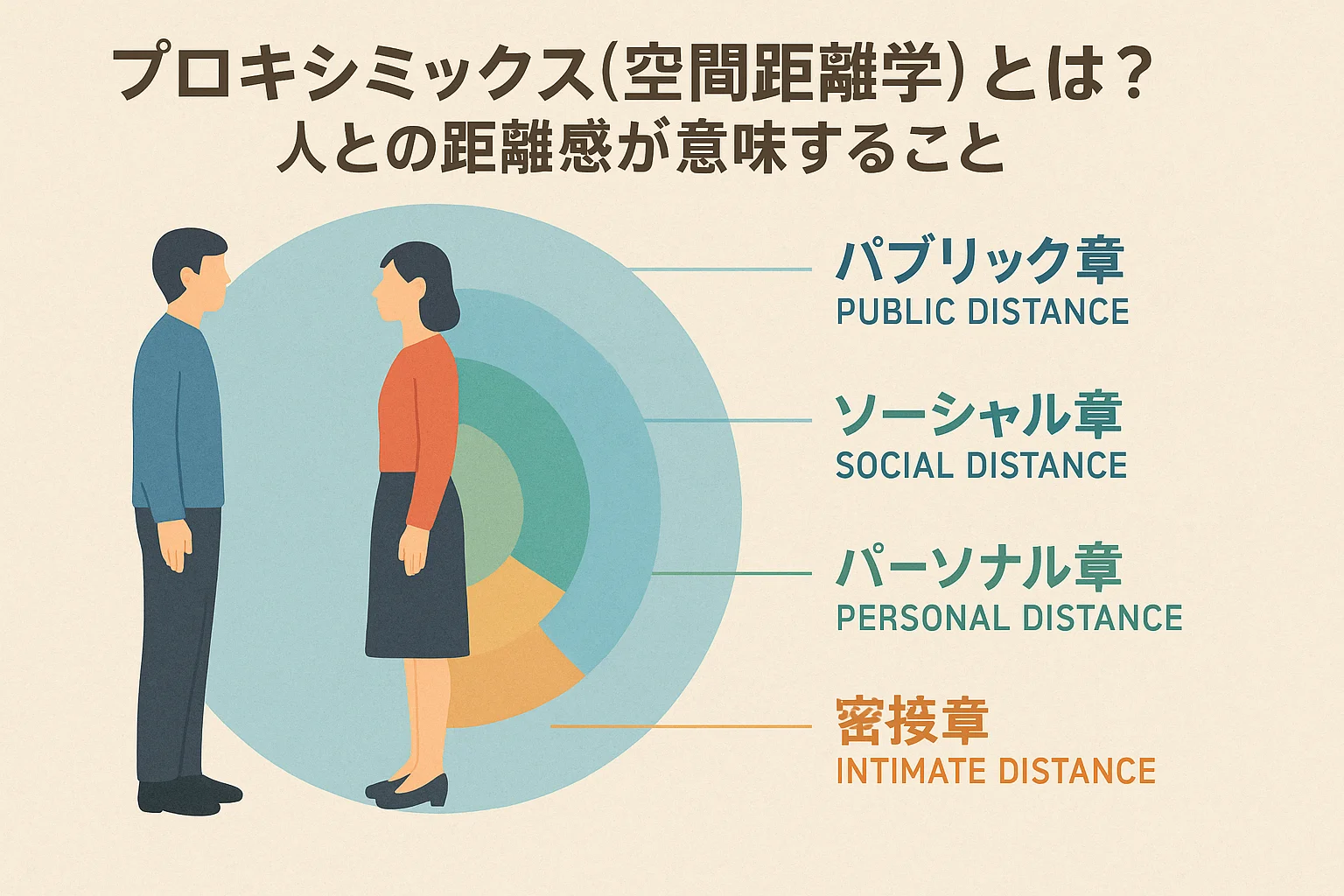

プロキシミックスは、人がコミュニケーションを取る際にどのくらいの距離を保つか、その距離がどんな意味を持つかを探る学問。1960年代に文化人類学者のエドワード・T・ホールが提唱しました。ホールは人との距離を4つのゾーンに分類し、それぞれに心理的な意味があると説明しています。本記事ではその基本と、現場での活かし方をわかりやすく解説します。

プロキシミックスの基本ゾーン

密接距離(0〜45cm)

家族や恋人など、非常に親しい関係でのみ許される距離です。薬局でこの距離まで近づいてくる患者さんはほぼいませんが、小さな子どもが薬を嫌がってしがみついてくるときなどに感じます。密接距離に入られると、相手への信頼や安心感、あるいは強い不安や依存が伝わってきます。

個体距離(45cm〜1.2m)

友人や同僚とリラックスして会話できる距離。薬局のカウンター越しのやりとりはだいたいこの範囲です。この距離だと表情がしっかり見え、声のトーンも伝わりやすい。相手の体温をうっすら感じることもあり、信頼関係が生まれやすいゾーンだと感じます。

社会距離(1.2m〜3.6m)

ビジネスの場や初対面の人との会話に適した距離です。受付や会議室などではこの距離が保たれることが多い。薬局でも、初めて来た患者さんは少し離れた位置に立ち、こちらの様子をうかがいます。社会距離では、声の大きさやジェスチャーが重要になり、言葉だけではなく全体的な雰囲気で信頼を伝える必要があります。

公衆距離(3.6m以上)

講演やイベントなど、大人数に向けて話すときの距離です。薬局ではあまり使いませんが、店内放送や健康講座ではこの距離を意識します。声を張り、ジェスチャーを大きくすることで、遠くにいる人にも存在感を示せます。

距離感と心理の関係

親密さのバロメーター

距離感は、相手との心理的な親密さを測るバロメーターです。近づきたいけど遠慮している人は、会話の中で何度も前後に揺れる動きを見せます。僕も患者さんが一歩踏み込んできたら「もう一歩距離を詰めても大丈夫かな」と感じ、少し身を乗り出すようにしています。

緊張と警戒

距離が遠いほど警戒心が強いサインにもなります。例えば、初めて来局した患者さんがカウンターから離れたまま話しているときは、まず世間話から始めて安心してもらうようにしています。逆に、距離が近すぎて緊張している場合もあり、「ちょっと離れて話しましょうか」と提案すると、相手の表情が和らぐことがあります。

文化差

距離の感覚は文化によってかなり違います。欧米の人は日本人よりパーソナルスペースが広い傾向があり、近づきすぎると不快に感じることも。逆に南米や中東では親しみを表すために距離を詰める文化がある。僕も以前、海外からの患者さんに普段通りの距離で話したら「もっと近くでいいよ」と言われ、文化差を肌で感じました。

現場での距離の使い方

患者さんの距離から気持ちを読む

薬局では、患者さんの距離の取り方で心の状態がわかることがあります。処方箋を差し出す手が震えていたり、遠くから無言で薬を待っていたりするときは、不安や緊張が隠れているサイン。僕はその場合、ゆっくりと距離を縮めながら声をかけるようにしています。距離を調整するだけで、会話のしやすさがすげー変わります。

密接距離に入るときの配慮

どうしても近づいて説明しなければならないときは、事前に一言添えると安心されます。「ちょっと近づきますね」と言ってから距離を詰めるだけで、相手の緊張はぐっと減ります。無言で近づくと、驚かれてしまうことがあるので注意。

コロナ禍での距離感

感染症の流行で、距離感の意味がさらに重くなりました。マスクやパーティション越しの会話では、距離を取りながらも安心感を伝える工夫が必要。声を少し大きくしたり、目線を合わせたりするだけでも印象は変わります。僕の薬局では床に足跡マークを貼り、適切な距離を視覚的に示しています。

距離感を活かしたコミュニケーション術

1. ミラーリングで距離を合わせる

相手の距離に合わせて自分も微調整するミラーリングは、信頼感を生みます。患者さんが一歩近づいたら、自分もほんの少し前に出る。逆に後退したら、それ以上追わない。距離のミラーリングだけで「この人は安心できる」と感じてもらいやすくなります。

2. 距離で役割を切り替える

距離を変えることで、会話のモードを切り替えることもできます。例えば、説明が終わった後に一歩下がると「ここからは自由に質問していいですよ」というサインになる。僕は会話の終盤に少し距離を取ることで、相手が話を切り出しやすい雰囲気を作っています。

3. 空間のレイアウトを活用

距離感は環境にも左右されます。カウンターの高さや椅子の配置を工夫するだけで、自然と適切な距離が保てるようになります。薬局の待合室でも、椅子の間隔を広めに取ることで、患者さん同士が無理なくパーソナルスペースを確保できるようにしています。

距離感を誤るとどうなる?

不快感や誤解

距離が近すぎると「圧が強い」と感じられ、遠すぎると「冷たい」と思われることがあります。以前、僕が新人の頃、焦って患者さんにぐっと近づいて説明したら、後で「ちょっと怖かった」とクレームになったことがありました。逆に、距離をとりすぎて声が届かず、内容が伝わらなかったこともあります。距離のミスはコミュニケーションの質を大きく下げます。

安全面でのリスク

距離感を誤ると、転倒などの事故につながることも。高齢の患者さんに近づきすぎて後ずさりさせてしまい、ふらついたことがあります。それ以来、足元や動線を確認しながら、ゆっくり距離を調整するよう心がけています。

距離感を読み解くトレーニング

観察日記をつける

一日の終わりに「誰とどのくらいの距離で話したか」「そのときの相手の反応」をメモしておくと、自分の距離感の癖が見えてきます。僕も最初は面倒でしたが、続けるうちに「この人は近づいたほうが安心する」「この人は距離を保ったほうが落ち着く」といった傾向が分かるようになりました。

模擬練習

同僚とロールプレイをして、距離感を試すのも効果的です。わざと近づいたり遠ざかったりして、相手がどう感じるかフィードバックをもらう。これ、マジで勉強になります。僕の職場では月に一度、距離感と表情の練習会を開いています。

自分のコンディション管理

疲れているときや心に余裕がないときは、距離感の調整が雑になります。休憩をしっかり取り、心身を整えることで、相手への感度も上がります。コーヒー一杯飲むだけでも気持ちがリセットされ、自然と距離がうまく取れるようになるから不思議です。

まとめ

プロキシミックスは、言葉を超えたコミュニケーションの土台です。距離感は相手の心理状態や文化背景を映し出し、こちらの態度も相手に伝わります。距離を意識するだけで会話の質が上がり、信頼関係が築きやすくなる。薬局でも、距離を読み、調整し、尊重することが、患者さんとの良好な関係づくりに直結していると日々実感しています。

距離感を制する者は、コミュニケーションを制する。今日の会話から、少しだけ距離を意識してみませんか?近づきすぎず、離れすぎず、ちょうどいいところを探る旅はけっこう楽しいものです。面倒くさがりの僕でも続けられているので、きっと誰にでもできるはずです。

距離感の文化比較

欧米との違い

海外旅行に行くと、距離感の違いに驚くことがあります。アメリカではスーパーのレジでも広いスペースが確保され、知らない人同士が一定距離を保つのが普通。一方、南米では会話中に肩や腕に触れることが多く、距離を詰めることで親近感を示します。薬局にも海外からの旅行者が来ることがあるので、文化ごとの距離の感覚を知っておくと対応がスムーズです。

日本独特の空気

日本では、公共の場で極端に近づくのはマナー違反とされる一方、満員電車ではかなりの近距離でも我慢してしまいます。このギャップがストレスの原因になることも。僕も満員電車から降りた後は、無意識に距離を取って深呼吸してしまいます。距離感は環境に左右されるんだなと痛感します。

デジタル時代のプロキシミックス

オンライン会議の距離

リモートワークでは、画面越しに相手の顔がアップで映るため、実際の距離感が曖昧になります。カメラとの距離が近すぎると圧迫感が出るし、遠すぎると表情が見えづらい。僕はオンラインで話すとき、顔とカメラの距離を拳一つ分くらいに保ち、相手に程よい親密さを感じてもらえるよう調整しています。

SNSでの距離感

SNSでは文字や写真だけで距離感を表現する必要があります。「お疲れさまです!」に絵文字を付けるかどうかだけで、相手に与える印象が変わる。過剰に距離を詰めて連絡するとウザがられるし、そっけなさすぎると冷たいと思われる。オンラインでもプロキシミックスの意識は欠かせません。

距離と感情表現の関係

近づいて共感を伝える

人は近づかれると、相手が自分に興味を持っていると感じます。患者さんが悩みを話し始めたら、少し前傾姿勢になって距離を詰めることで「ちゃんと聞いてますよ」というメッセージが伝わります。逆に、距離を取ると感情の共有が薄れ、話が表面的になります。

距離を保って安心感を与える

相手が緊張しているときは、あえて距離を保つことで安全な空間を感じてもらえます。特に心の傷を抱えた患者さんには、距離を詰めすぎない方が安心して話せるようです。僕もカウンセリング的な会話をするときは、椅子一つ分くらい距離を空けて座るようにしています。

自分の距離感を知る

セルフモニタリング

自分が他人とどれくらいの距離で話す傾向があるのか、日常的にチェックしてみましょう。近づきすぎる癖がある人は、壁に背を付けて立ちながら会話すると距離感を保ちやすいです。逆に離れすぎる人は、足を一歩前に出す習慣をつけると、適切な距離をキープできます。

周囲からのフィードバック

「ちょっと近いよ」「もっとこっち来ていいよ」といったフィードバックをもらえる環境は貴重です。僕も同僚から「Ryoさん、最近距離近すぎじゃない?」と言われてハッとしたことがありました。第三者の目線で指摘してもらうと、自分の癖に気づきやすいです。

距離感とメンタルヘルス

距離感は心の状態と密接に関係しています。ストレスが溜まると他人との距離がうまく取れなくなることがあります。急に近づいてしまったり、逆に避けてしまったり。僕も忙しくて余裕がないときほど距離感が雑になりがち。そんなときは意識的に深呼吸をして、自分のパーソナルスペースを取り戻すようにしています。

距離を意識した会話フレーズ集

- 「少し近づいてもいいですか?」

- 「ここでお話ししても大丈夫ですか?」

- 「離れた方が安心しますか?」

- 「この距離だと聞き取りにくいかもしれませんが、どうでしょう?」

- 「ちょっと後ろに下がりますね」

これらのフレーズを使うだけで、距離感への配慮が伝わり、相手の安心感が高まります。

距離感向上のためのチェックリスト

- 相手の足や体の向きはどちらを向いているか

- 自分が無意識に距離を詰めていないか

- 相手の呼吸が早まっていないか

- 会話中に相手が下がったら、自分も一歩下がっているか

- オンライン会議で顔が近すぎたり遠すぎたりしていないか

チェックリストを時々見返すだけでも、自分の距離感を整える助けになります。

実体験:距離が縮まった瞬間

ある日、常連のCさんがいつもより遠くから話していたので「今日は寒いですね」と世間話を振ってみました。すると少しずつ近づいてきて、「実は血圧が上がってて…」と相談してくれました。距離が縮まるにつれて心も開いてくれるのを感じた瞬間でした。

距離感を意識した一日の振り返り

帰宅後、今日一日の距離感を振り返るのもおすすめです。「今日はAさんに近づきすぎたかも」「Bさんとはもう少し距離を詰めてもよかったかな」と書き留めておく。翌日のコミュニケーションがぐっと楽になります。

未来のプロキシミックス

AIとVRが進化するこれからは、バーチャル空間での距離感が新たな課題になりそうです。アバター同士の距離や動きが感情にどう影響するか、研究が進めば遠隔医療やオンライン接客の質も向上するはず。僕もいつか、VR薬局で患者さんと距離を調整しながら会話する日が来るかもしれないとワクワクしています。

エピローグ

距離感は目に見えないけれど、確実に存在するコミュニケーションの要素です。ちょっと意識するだけで、相手の安心感も自分のストレスも大きく変わります。明日誰かと話すとき、ほんの少し距離を意識してみてください。それだけで相手の反応が変わり、会話がぐっと楽しくなるはずです。

世代による距離感の違い

若者と高齢者では、距離感の捉え方にも差があります。Z世代はオンラインでのやりとりに慣れているため、対面で距離を詰めると警戒することがあります。一方、高齢者は顔を近づけて話す方が安心する傾向があります。薬局でも、年配の方には少し距離を詰め、若い方には適度に距離を保つよう意識しています。世代間の距離感ギャップを理解しておくと、余計な誤解を避けられます。

距離感トラブルの実例

1. 友人関係でのすれ違い

高校時代、親友が突然距離を取るようになったことがありました。理由を聞くと、「最近近づきすぎて息苦しかった」と言われてショックを受けました。自分は親しみのつもりでも、相手にとっては負担だったわけです。それ以来、相手の反応を見ながら距離を調整するようになりました。

2. 職場での誤解

新人スタッフが患者さんにぐっと近づいて説明したところ、相手が後ずさりしてしまい「圧が強い」とクレームを受けました。研修で距離感の重要性を再確認し、説明前に「近づきますね」と声をかけるよう指導しました。

3. 恋愛での失敗

デートで相手との距離を詰めすぎて気まずくなった経験もあります。初デートでは少し距離を保ちつつ、相手の反応を見ながら自然に縮めるのがコツだと後で気づきました。距離の詰め方には段階があるんだと痛感しました。

距離感を鍛えるワーク

ステップ1: 距離を意識して歩く

街を歩くときに、前の人との距離を一定に保つ練習をしてみましょう。信号待ちで立ち位置を意識するだけでも、距離感の感覚が磨かれます。

ステップ2: 鏡で距離を確認

鏡の前で自分がどのくらい近づくと圧迫感が出るかチェックしてみると、客観的に距離感がつかめます。僕は練習で鏡に向かって話しかけ、どのくらいの距離が自然かを体で覚えました。

ステップ3: パーソナルスペースの図を描く

紙に自分の周囲のパーソナルスペースを円で描き、親しい人、知人、他人のゾーンを描き分けると、自分がどの距離を心地よいと感じているか視覚化できます。これ、意外と面白いですよ。

参考文献・おすすめリソース

- エドワード・T・ホール『かくれた次元』

- アラン・ピーズ『ボディーランゲージ』

- 国際文化比較研究所『パーソナルスペースの国際比較』

- 石井裕之『距離の心理学』

締めの一言

距離感は一朝一夕で身につくものではありませんが、意識し続けることで必ず洗練されていきます。薬局での毎日の会話が、僕にとって最高のトレーニング場です。この記事をきっかけに、あなたも自分の距離感を少しだけ振り返ってみてください。きっと明日の会話がちょっと楽しくなるはずです。

よくある質問

Q1. 距離が近い人をどうやって断ればいい?

「少し離れてもいいですか?」と丁寧にお願いするのがベストです。相手を否定せず、自分の心地よさを伝えることで角が立ちません。僕も患者さんがあまりに近づいてくるときは、「聞き取りやすいように少し下がりますね」とやんわり距離をとります。

Q2. 遠くに感じる人との距離を縮めるには?

話題を共有したり、視線を合わせたりすることで心理的距離が縮まります。物理的に近づくのは、相手が安心してから。焦らず段階を踏むことが大事です。

Q3. 家族なのに距離を感じるときは?

家族でも距離感が合わないことはあります。まずは「最近ちょっと距離を感じるんだけど」と率直に伝えてみましょう。相手も同じように感じているかもしれません。距離に関する正直な会話が、関係を整えるきっかけになります。

距離感トレーニングの継続コツ

- 小さな目標を設定する(今日は一人に距離の確認をする等)

- 成功体験をメモして振り返る

- 失敗しても自分を責めず、次への学びにする

- 友人や同僚と互いにフィードバックし合う

- 疲れたら無理せず休む

継続のコツは「完璧を目指さないこと」。距離感は生き物みたいに日々変化するので、柔軟に向き合いましょう。

距離感をテーマにした雑談ネタ

- 「満員電車ってどこまで我慢できます?」

- 「初対面の人にどこまで近づける?」

- 「リモート会議でカメラの距離どうしてます?」

- 「家族で一番距離が近いのは誰?」

こうした話題を振ると、意外な一面が見えて盛り上がります。距離感の共有は、価値観を知る手がかりになるんです。

総まとめ

プロキシミックスは、人との距離がただの空間ではなく感情や信頼を映すスクリーンだと教えてくれます。距離を意識して調整するだけで、相手との関係は驚くほど変わる。薬局で毎日患者さんと向き合う僕が言うんだから間違いありません。距離を尊重し、時には勇気を出して踏み込み、また必要なら一歩引く。そのバランス感覚こそが大人のコミュニケーション力です。

最後まで読んでくれてありがとうございます。今日の会話で、ほんの少しだけ距離を意識してみてください。きっと新しい発見があります。では、またお会いしましょう。

未来の研究と課題

プロキシミックスの研究はまだ発展途上です。今後は、ARやVRの空間での距離感、AIロボットと人との距離の最適化など、新しいテーマが山ほどあります。医療の現場でも、触れ合いを避けつつ安心感を与える「非接触コミュニケーション」が求められており、距離の研究が欠かせません。僕も個人的に、患者さんの心拍や視線と距離の変化を記録して分析するプロジェクトを密かに進めています。いつかその成果を共有できたらと思っています。

もう一つのケーススタディ

新人のD君は、患者さんに近づきすぎてよく注意されていました。そこで一緒に練習し、相手の足の位置を見て距離を測る方法を教えたところ、数週間でクレームが激減しました。最近では患者さんから「話しやすいね」と褒められることも。距離感はセンスだけでなく訓練で伸びると実感したエピソードです。

最終的なまとめ

距離感は言葉以上に多くを語ります。適切な距離は相手への敬意であり、自分を守る手段でもある。プロキシミックスを意識することで、僕たちは相手との関係をより丁寧に築けるようになります。明日、誰かと会話するとき、少しだけ足の位置や姿勢を意識してみてください。その一歩が、コミュニケーションの質をすげー上げてくれるはずです。

付録: 距離感セルフチェックシート

- 会話中に相手の足が下がっていないか気にしている

- 相手が一歩前に出たら、自分も半歩進める

- 満員電車を降りた直後に深呼吸して距離をリセットする

- オンライン会議の前にカメラの位置を確認する

- 家族との会話で近づきすぎていないか振り返る

- 親しくない相手には腕一つ分の距離を意識する

- 距離を詰める前に「近づいてもいい?」と確認する

- 相手が笑顔になったら少し距離を詰める

- 疲れているときはあえて距離を保って自分を守る

- その日の終わりに「今日一番心地よかった距離」をメモする

参考リンク

おわりに

距離感の研究は終わりがありません。今日書いたことも、明日にはアップデートが必要になるかもしれない。それでも、距離を意識する姿勢自体が大事だと思っています。読者のみなさんも、自分の距離感を探る旅を楽しんでください。僕も薬局の現場から、また新しい気づきを発信していきます。それでは、また次の記事で。

著者プロフィール

Ryo。調剤薬局で働きながらコミュニケーションの研究を続ける面倒くさがりの薬剤師。毎日40人以上の患者さんと会話し、その中で得た気づきを記事にまとめています。趣味はカフェ巡りとギター。距離感に敏感すぎるせいで、ライブハウスではいつも壁際に立ってしまうのが最近の悩みです。

参考エピソード

学生時代、初めて海外旅行でアメリカに行ったとき、店員さんがかなり距離を取って接客しているのを見てカルチャーショックを受けました。「冷たいのかな?」と思ったら、それが向こうの普通だったんです。逆にメキシコに行ったときは、知らない人が肩を組んできてびっくり。距離感の違いがこんなにもあるのかと痛感し、その体験が今の仕事に生きています。