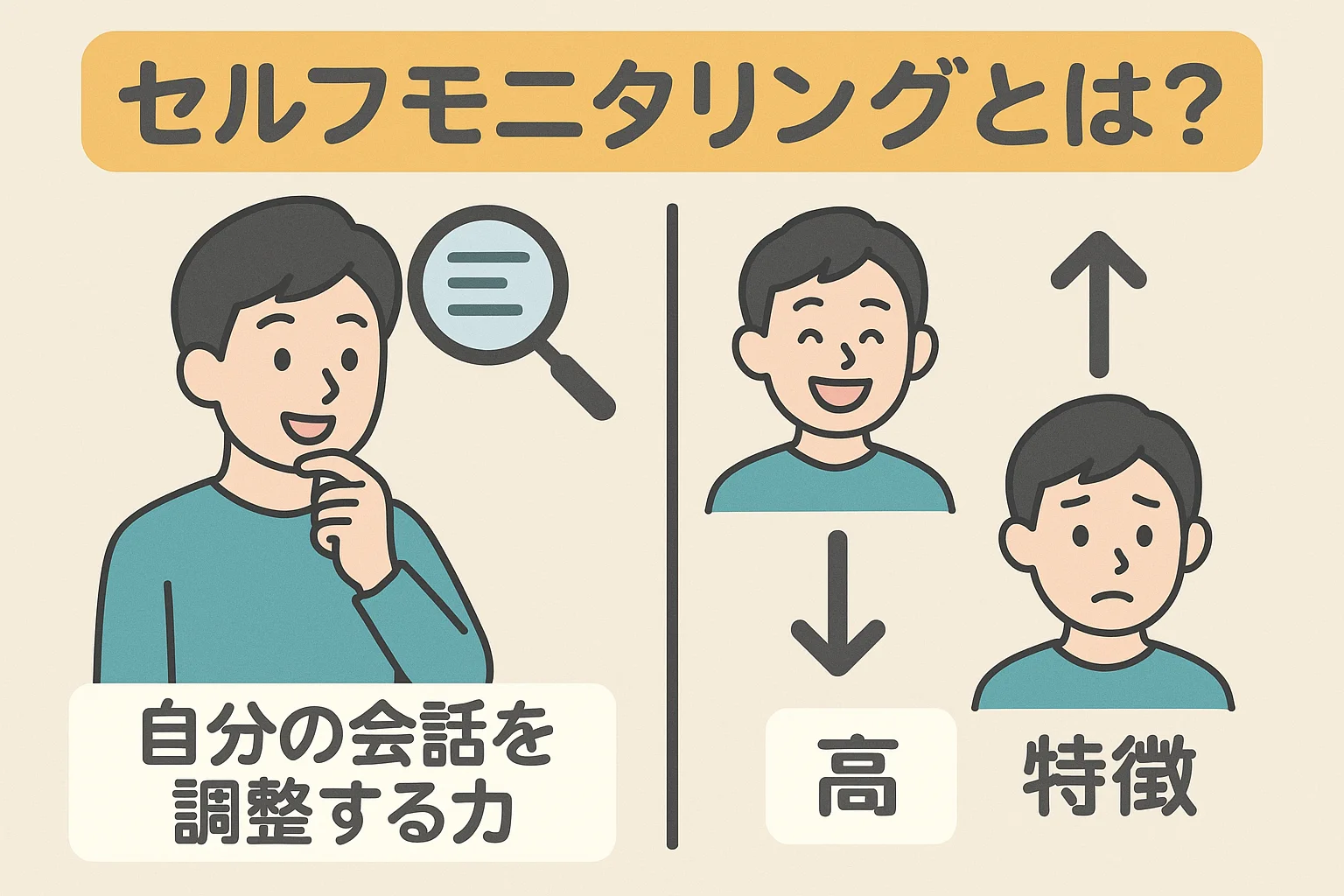

毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。セルフモニタリングって聞くと心理学っぽくて構えちゃいますよね。薬局のカウンターでも、患者さんの反応を見ながら言葉を選ぶこの力がマジで大切なんです。

会話がかみ合わない…そんな悩み

初対面の患者さんに説明していて、「え、そういう意味じゃないんだけど…」と顔に書いてあることありません?こちらは丁寧に伝えているつもりでも、相手の表情が曇るときって本当に多い。セルフモニタリングが低いと、自分の言葉がどう届いているのかを調整できず、誤解や不信感につながっちゃうんです。逆に高い人は、ちょっとした眉の動きやうなずきの速さに気づいて、すぐ話し方を変えられる。これができるかどうかで、会話のストレスはすげー変わります。

セルフモニタリングの高さと低さ

高い人の特徴

セルフモニタリングが高い人は、まるで空気センサーを持ってるみたい。相手の声のトーンや距離感を瞬時に読み取り、「この人ちょっと急いでるな」と感じたら説明を簡潔にまとめたりする。薬局でも、忙しそうなビジネスマンには手短に要点を伝え、雑談好きなおばあちゃんにはゆっくり話を広げる。こういう柔軟さが信頼を生むんですよね。

低い人の特徴

逆にセルフモニタリングが低いと、自分のペースで喋り続けてしまう。患者さんが明らかに不安そうでも気づかず、専門用語を連発したり、説明が長すぎたり。以前、僕も新人の頃は「薬の作用は…」と難しい話を延々しちゃって、「結局どうすればいいの?」と突っ込まれたことがあります。相手の反応を拾えないと、意図しない距離が生まれてしまうんです。

高低が生まれる原因

セルフモニタリングの高さは、幼少期のコミュニケーション経験や周囲からのフィードバック量で決まることが多いと言われます。家庭で感情を表に出す文化があれば、相手の表情変化に敏感になりやすい。一方、空気を読む習慣が少なかった人は、どう反応していいかわからん場面が多くなる。仕事でいくら経験を積んでも、フィードバックを受け取る姿勢がなければ成長しづらいんですよね。

セルフモニタリングを鍛える手順

手順1 反応を観察する

まずは相手の表情や体の向き、声の高さを意識して観察する癖をつけること。薬局では、処方箋を差し出す手の震え具合や目線の泳ぎ方に気づくだけで、抱えている不安の大きさがわかる。観察を続けると、情報がどんどん蓄積され、次の言葉選びがスムーズになります。

手順2 伝え方を微調整する

観察した情報をもとに、言葉や話す速さを小刻みに変えてみる。例えば、相手が戸惑っていると感じたら、「つまりこういうことですね」と要約して確認する。これだけで相手の安心度がすげー上がるんですよ。完璧を目指さず、その場その場で調整するのがコツです。

手順3 振り返りを習慣化

会話が終わった後に、「あの時どう言えばもっと伝わったかな」と振り返る時間を作る。僕は閉店後にノートへ簡単なメモを書くようにしていて、後で読み返すと自分の癖が見えてくる。面倒に感じるけど、これが習慣になると成長スピードがマジで変わります。

薬局での実践例と注意点

ある日、外国籍の患者さんが来店したとき、片言の日本語に合わせて僕もゆっくりと説明したつもりが、表情がどんよりしてきた。そこでジェスチャーを交えて伝え直したら、ぱっと笑顔になってくれたんです。セルフモニタリングを意識すると、自分の伝え方の癖に気づける反面、相手の反応を読み違えるリスクもある。「これで合ってるかな?」と確認を挟むのを忘れると、勝手な解釈で話を進めてしまうので注意が必要です。

セルフモニタリングを高めるメリット

セルフモニタリングを鍛えると、会話の質が上がるだけでなく、ストレスも減ります。自分の発言がどう受け取られているかを把握できると、無駄な説明をしなくて済むので時間にも余裕が生まれる。結果的に、相手の話を聞く余白も増えて、信頼されるスピードがマジで速くなるんです。

実際、薬局で忙しい時間帯でも、相手の反応に合わせて説明を切り替えられるようになったら、クレーム件数が目に見えて減りました。以前は「言われた通り飲んだのに効かない」と叱られることもあったけど、今は確認質問を挟むことで誤解を未然に防げています。

低くなってしまったときの対処

完璧を目指しすぎると、セルフモニタリングのアンテナが逆に鈍るときがあります。そんな日は、あえて自分の状態を言葉にして相手に伝えておくと気持ちが楽になる。「今日ちょっとバタバタしててすみません」と一言添えるだけで、相手も「じゃあ手短に聞こう」と歩み寄ってくれることが多いんです。

また、周りの同僚にフィードバックをお願いするのも効果的で、「今の説明わかりづらくなかった?」と聞くだけで、自分では気づかなかった癖を発見できる。弱みをさらけ出すのは勇気がいるけど、これができると成長スピードがすげー変わります。

聞き上手になるためのセルフモニタリング活用法

セルフモニタリングは話し方だけでなく、聞く姿勢にも効きます。相手の息継ぎや視線の動きに合わせて相づちを打つだけで、「ちゃんと聞いてくれてる」と感じてもらえる。聞き上手な人ほど、この調整を自然にやっているんですよね。

例えば薬局で高齢の患者さんが長々と病歴を語り始めたとき、途中で遮ると不満げな表情になる。でも視線が下がった瞬間に「それで、今は痛みはどうですか?」と挟むと、話の流れが途切れず情報も整理できる。セルフモニタリングが働くと、こうしたタイミングの見極めがうまくなるんです。

セルフモニタリングとストレス管理

セルフモニタリングが低い状態が続くと、相手の反応が読めずに余計なストレスを抱えます。僕も昔は「なんで伝わらないんだろ」と自分を責めてばかりでした。ところが観察と微調整を続けているうちに、失敗しても「あ、今回は反応を読み違えたな」と冷静に受け止められるようになった。気持ちの切り替えが早くなるのは大きなメリットです。

ストレスを溜めないためには、セルフモニタリングのチェックポイントを一つに絞るのも有効です。今日は表情だけ、明日は声のトーンだけ、と意識するポイントを限定すると、疲れずに続けられる。慣れてくると同時に複数のポイントを拾えるようになるので、トレーニングとしてはかなりおすすめですよ。

周囲を巻き込むとさらに効果的

セルフモニタリングは一人で黙々と鍛えるより、周りを巻き込んだほうが早く伸びます。職場の同僚と「今の言い方どうだった?」と気軽に聞き合うだけで、客観的な視点が増えて精度が上がる。患者さんからも「わかりやすかった」と言われると自信につながるし、フィードバックを受け入れる雰囲気が職場全体に広がるのもメリットです。

まとめ

セルフモニタリングは会話を円滑にする調整力のこと。高い人は相手の反応を敏感に拾って話し方を変えられる一方、低い人は自分のペースに固執しがち。観察→微調整→振り返りのサイクルを回せば、日常の会話も仕事の説明もグッとやりやすくなります。